К факторам врожденного иммунитета относят

Автор Администратор На чтение 7 мин. Просмотров 611 Опубликовано 22.02.2017

Каждый знает, что организм имеет свою защиту, своеобразную «службу безопасности» — иммунитет. Эта тема на сегодняшний день интересна многим. Действительно, иммунитет очень важен для человеческого организма — чем устойчивее и крепче иммунитет, тем лучше здоровье. Работа иммунной системы четко слажена, но с возрастом и под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды она ослабевает. Это приводит к развитию различных патологических процессов. Все механизмы и свойства иммунной системы изучает специальная наука – иммунология.

Иммунитет – слово из латинского языка, которое означает «освобождение». Медицина объясняет иммунитет как способность организма защищать себя от многих чужеродных агентов – вирусов, бактерий, гельминтов, различных токсинов, атипичных (например, раковых) клеток и т.д.

Защитную функцию выполняют специальные антитела, иммуноглобулины. Если антител хватает, если они «сильные», то у болезни нет шансов развиться.

Иммунная система – это сложная защитная структура. Общеизвестно, что в борьбе чужеродными агентами принимают участие многие органы. Но основных всего два – красный костный мозг, в котором рождаются лимфоциты, и вилочковая железа (тимус), находящаяся в верхней части грудины. Иммунные клетки появляются в лимфоузлах, а созревают полностью в селезенке. В ней же уничтожаются старые лимфоциты, которые уже сделали свое дело. Внешняя защита организма – это, прежде всего, кожа, на которой погибают различные болезнетворные бактерии под воздействием специальных веществ, содержащихся в кожном сале. Другим барьером являются слизистые оболочки, пропитанные лимфоидной тканью и вырабатывающие специальные жидкости (слезы, слюна), которые тоже уничтожают инфекционных агентов. Уничтожают бактерии также сальные и потовые железы, ворсинки дыхательных путей, ресницы и др. По крови и лимфе все время передвигаются фагоциты (лейкоциты), которые поглощают болезнетворную микрофлору. Если лейкоцитов в крови много, то это сигнал того, что развивается заболевание. Когда у человека хорошее кровообращение, хороший состав крови, то это говорит о том, что иммунитет в порядке. Иммунитет подразделяют на врожденный и приобретенный.

Что такое врожденный иммунитет

Уже из названия понятно, что врожденный иммунитет (его называют еще неспецифическим) есть у человека с самого рождения. Врожденный иммунитет – это иммунитет к заболеваниям, которые характерны только для одного вида организмов. Например, человек имеет врожденный иммунитет к собачьей чуме и никогда ею не заболеет. А собака никогда не заболеет корью или холерой, потому что у нее есть врожденный иммунитет к этим заболеваниям. Исходя из этого, врожденный иммунитет можно назвать видовой иммунитет, поскольку он характерен для конкретного вида живых организмов.

Врожденный иммунитет есть у каждого человека, он передается от родителей, т.е. закреплен генетически. Поэтому его часто называют еще и наследственным иммунитетом. Антитела, которые составляют основу начальных защитных сил человека, когда он рождается, передаются от матери. Вот почему очень важное значение играют правильное внутриутробное развитие и естественное (грудное) вскармливание ребенка – только в этом случае формируется хороший врожденный иммунитет. Кровоток ребенка, находящегося в утробе матери, тесно связан с ее кровеносной системой за счет плацентарного барьера. За счет этого барьера ребенок с кровью получает от матери кислород, белки, жиры, углеводы, витамины, гормоны и др. необходимые вещества, в том числе факторы иммунной системы. Они защищают ребенка. Поэтому, когда ребенок рождается, он уже имеет некоторый иммунитет. Как только малыш начинает питаться материнским молоком (причем молоком именно биологической матери), поступление этих веществ в организм продолжается. В желудке они не разрушаются, потому что желудочный сок младенца низкой кислотности. Далее эти вещества иммунной системы поступают в кишечник, из которого всасываются в кровь, а затем разносятся кровью по всему организму. Именно этот механизм и обеспечивает врожденный иммунитет.

Отмечено, что дети, которые первые 6 месяцев питаются материнским молоком, практически не болеют в первый год жизни. Те же дети, которые вынуждены были находиться на искусственном вскармливании с первых дней жизни, болеют часто как в первый год жизни, так и в последующем. Если формирование естественной защиты нарушено, то это может привести к иммунодефицитному состоянию.

Факторы врожденного иммунитета

Механизм действия врожденного иммунитета – это совокупность определенных факторов, которые создают линию защиты человеческого организма от чужеродных агентов. Она состоит из нескольких защитных барьеров:

- Первичные барьеры – кожа и слизистые оболочки – при проникновении чужеродного агента развивается воспалительный процесс.

- Лимфатические узлы – эта защита борется с инфекционным агентом до попадания его в кровь. Если она ослаблена, то инфекция попадает в кровь.

- Кровь – когда инфекция попадает в кровь, то в работу включаются специальные элементы крови. В том случае, если они не в силах сдержать инфекцию, то она попадает во внутренние органы.

Кроме того, врожденный иммунитет имеет еще гуморальные и клеточные факторы. Гуморальные факторы делят на специфические и неспецифические. К специфическим относят иммуноглобулины, а к неспецифическим – жидкости, которые способны уничтожать бактерий (сыворотка крови, лизоцим, секреты разных желез). К клеточным факторам относят те клетки организма, которые принимают участие в защите от чужеродных агентов – Т- и В-лимфоциты, базофилы, нейтрофилы, эозинофилы, моноциты.

Итак, врожденный иммунитет имеет некоторые характерные особенности:

- не меняется в течение жизни, определен генетически;

- передается по наследству от поколения к поколению;

- является видовым, т.е. как сформирован, так и закреплен для каждого отдельного вида в процессе эволюции;

- распознаются строго определенные антигены;

- устойчивость к определенным антигенам носит определенный характер;

- врожденный иммунитет всегда включается в тот момент, когда внедряется антиген;

- антиген самостоятельно удаляется из организма;

- не формируется иммунная память.

Приобретенный иммунитет

Кроме врожденного, у человека есть еще и так называемый приобретенный иммунитет.

Он формируется в течение всей жизни и, в отличие от врожденного иммунитета, не передается по наследству. Приобретенный иммунитет начинает формироваться во время первой встречи с антигеном, запуская иммунные механизмы, которые запоминают этот антиген и вырабатывают специфические антитела к этому антигену. Благодаря этому, когда организм встречается в следующий раз с этим же антигеном, иммунный ответ возникает намного быстрее и становится более эффективным. В этом случае не происходит повторного заболевания. Например, если человек переболел один раз корью, ветрянкой или свинкой, то второй раз он уже не заболеет. В отличие от врожденного, приобретенный иммунитет:

- не передается по наследству;

- формируется в течение всей жизни, при этом изменяет набор генов;

- индивидуален для каждого человека;

- распознает любые антигены;

- устойчивость к определенным антигенам строго индивидуальна;

- когда происходит первый контакт, то иммунитет включается, в среднем, с 5-го дня;

- чтобы удалить антиген, требуется помощь врожденного иммунитета;

- формирует иммунную память.

Приобретенный иммунитет может быть как активным, так и пассивным.

Активный — формируется тогда, когда человек перенес какое-либо заболевание или ему была введена специфическая вакцина с ослабленными микроорганизмами или их антигенами. В результате может развиться пожизненная, длительная или кратковременная невосприимчивость. Это зависит от свойств возбудителя. Например, от кори – пожизненная, от брюшного типа – длительная, а от гриппа – кратковременная невосприимчивость. Активный приобретенный иммунитет не может реализоваться в случае иммунодефицита. Чтобы активный приобретенный иммунитет работал, иммунная система должна быть здоровой. Именно этот вид иммунитета формирует иммунную память.

Пассивный – формируется тогда, когда в организм вводят готовые антитела (например, от переболевшего человека) или антитела передаются новорожденному с молозивом матери. Приобретенный пассивный иммунитет развивается мгновенно и формируется в условиях иммунодефицита. Однако по сравнению с активным, приобретенный пассивный иммунитет имеет более низкую эффективность, не формирует иммунную память и имеет более низкую эффективность.

Врожденный и приобретенный иммунитет – это единая система защита, о которой надо постоянно заботиться и которую нужно постоянно укреплять. Потому что хороший иммунитет – это залог крепкого здоровья. Подходить к укреплению иммунной системы необходимо комплексно. Человеку жизненно необходим крепкий и здоровый иммунитет, который избавит организм от проникших чужеродных агентов и не позволит развиться различным заболеваниям.

Источник

В

естественном иммунитете против

микроорганизмов активно участвуют

белки острой (ранней) фазы воспаления:

С-реактивный

белок (СРБ),

фибронектин,

сывороточный

амилоид,

альфа2-макроглобулин,

фибриноген,

фермент

лизоцим и

др.

Одной

из важнейших систем, обеспечивающих

естественный иммунитет, является система

комплемента.

Система комплемента

Комплементом

называют сложную систему ферментативных

и рецепторных белков (более 30) сыворотки

крови.

Основные

13 компонентов системы комплемента

обозначаются буквой C с соответствующим

номером (C1, С2, С3 и т.д.) Они образуются в

печени и секретируются макрофагами.

Активация системы комплемента протекает

классическим,

очень сходным с ним лектиновым,

а также альтернативным

путями.

Процесс имеет вид цепной

реакции,

управляемой регуляторными белками. При

этом каждый предыдущий компонент каскада

активирует несколько последующих за

счет их ферментативного расщепления.

При

распаде компонентов комплемента обычно

образуется 2 фрагмента. Больший фрагмент

обозначается малой латинской буквой

«b»

и является активным, продолжая каскад

расщепления. Меньшие фрагменты в

дальнейшей активации комплемента обычно

не участвуют, однако проявляются

многообразными биологическими функциями.

Они обозначаются малой латинской буквой

«а». Единственное исключение из этого

правила – фактор С2. Комплексы

активированных компонентов обозначаются

сверху чертой.

Белки

альтернативного пути активации получили

название факторов и обозначаются

большими латинскими буквами (В, Н, I

и т.д.)

Среди

регуляторных белков различают естественный

ингибитор компонента комплемента С1

(С1-ингибитор),

который тормозит спонтанную активацию

C1q компонента. При его дефиците возникает

наследственный

ангионевротический отек.

Кроме этого существует фактор

DAF,

ускоряющий деградацию С3b

компонента комплемента на мембранах

собственных клеток организма, предотвращая

их лизис.

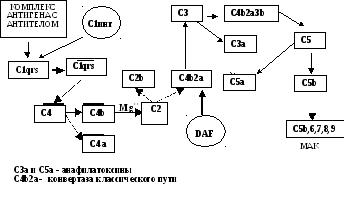

Классический

путь активации

запускается комплексом

антиген-антитело

в присутствии катионов Ca и Mg обычно на

поверхности клетки-мишени (см. рис. 1.1.)

Эффективными активаторами данного пути

являются АТ классов IgG

и IgM.

Комплекс «антиген-антитело» связывается

с компонентом С1q, который присоединяет

С1rs, а затем активирует и расщепляет С4

на С4а и С4b (рис.11). С4b присоединяется

либо к С1, либо к поверхности клетки-мишени.

Далее к нему присоединяется С2. Он, в

свою очередь, расщепляется на С2а и С2b

предыдущим компонентом. С2а остается

связанным с С4b. Этот комплекс получил

название конвертазы

классического пути

активации комплемента. Она расщепляет

С3 компонент на С3а и С3b. С3b присоединяется

к конвертазе классического пути,

образуется конвертаза С5 компонента, и

этот макромолекулярный комплекс

активирует компонент С5. Он распадается

на С5а и С5b. К С5b на мембране клетки-мишени

последовательно присоединяются С6, С7,

С8. Этот комплекс встраивается в мембрану

клетки-мишени и к нему может присоединиться

до 20 молекул С9 компонента.

Са++

Mg++

Рис.

1.1. Классический путь активации

комплемента

Комплекс

С5b-C9

получил название мембраноатакующего

комплекса

(МАК).

В механизме его литического действия

много общего с цитотоксическим белком

перфорином.

МАК встраивается в мембрану клетки-мишени

за счет гидрофобных взаимодействий,

образуя трансмембранный канал. Через

него в клетку поступают ионы натрия и

вода, а выходят ионы калия, что приводит

к цитолизу.

Для

того чтобы МАК не разрушал собственные

клетки организма, его образование может

быть блокировано растворимыми

сывороточными факторами (S-фактор

– белок витронектин).

Кроме того, имеющийся на мембранах

клеток рецептор CD59

препятствует присоединению к МАК

компонента С9.

Лектиновый

путь активации комплемента отличается

только природой иммунного комплекса,

запускающего начальный этап активации.

Со стороны иммунной системы здесь

участвуют белки-лектины,

связывающие

полисахаридные компоненты бактерий

(например, маннансвязывающий

лектин,

С-реактивный

белок и т.д.)

Активация происходит через компонент

С1, и ее ход не отличается от классического

пути.

Альтернативный

путь активациикомплемента

(рис. 1.2) является неспецифическим.

Центральным

звеном альтернативного пути является

С3b компонент.

Следовые его количества постоянно

присутствуют в сыворотке вследствие

спонтанного гидролиза С3. Этот процесс

запускается и усиливается липополисахаридами

клеточной стенки бактерий

(эндотоксинами), агрегированными

иммуноглобулинами, лекарственными

препаратами и т.д. Образующийся при этом

С3b-компонент в присутствии ионов магния

связывается с фактором В сыворотки

(неактивная сериновая протеаза). На

комплекс С3bB действует фактор D – активная

сывороточная протеаза. Она расщепляет

фактор В на Ва и Вb. Образующийся комплекс

С3bBb представляет собой конвертазу

альтернативного пути

активации. В норме она неустойчива, но

стабилизируется белком пропердином

(белок P). Конвертаза альтернативного

пути присоединяет еще одну молекулу

С3b, образуется конвертаза

С5 компонента

С3bBbС3b, которая активирует С5. Дальнейшая

активация комплемента не отличается

от классического пути. Таким образом,

С3-компонент является ведущим в активации

комплемента по обоим путям, определяя

процессы цитолиза.

В

процессе активации комплемента образуются

биологически активные фрагменты. Так,

компоненты С3а, С4а и С5а служат

анафилатоксинами,

действуя на макрофаги, гранулоциты,

тучные клетки. Они вызывают выделение

из них медиаторов, дегрануляцию тучных

клеток. Возникающий патологический

процесс клинически проявляется

аллергическими (шок и др.), псевдоаллергическими

реакциями, воспалением и повреждением

тканей.

При

заболеваниях, сопровождающихся

образованием иммунных комплексов

(аутоиммунные болезни, инфекции), уровень

белков комплемента снижается –

гипокомплементемия. Уровень комплемента

наиболее высок у морских свинок, поэтому

их сыворотка крови используется как

«комплемент» в серологических

реакциях.

Компоненты

активированного комплемента связываются

с рецепторами комплемента, имеющимися

на лейкоцитах. Основной рецептор CR1

(CD35) связывает C3b, кроме того, рецепторами

к компонентам комплемента являются

лейкоцитарные интегрины. Взаимодействуя

с этими рецепторами клеток продукты

активации комплемента стимулируют

функции лейкоцитов, запускают воспаление;

усиливают противомикробный иммунитет.

Рис. 1.2.

Альтернативный путь активации комплемента

Функции системы

комплемента

Лизис

клеток-мишеней

(бактериальных, зараженных вирусом,

опухолевых и др.)Опсонизация,

т.е. усиление фагоцитоза через рецепторы

комплемента.Растворение

иммунных комплексов,

что препятствует их отложению в тканях.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Курс педиатрический факультет

· Клон — группа генетически идентичных клеток.

· Фенотип – поверхностная характеристика клетки.

· CD – антигенные маркеры клеток иммунной системы

· Популяция клеток – типы клеток с наиболее общими свойствами

· Субпопуляция клеток – более специализированные однородные клетки

· Цитокины – растворимые пептидные медиаторы иммунной системы, необходимые для ее развития, функционирования и взаимодействия с другими системами организма.

· Иммунокомпетентные клетки (ИКК)- клетки, обеспечивающие выполнение функций иммунной системы

Иммунитет (immunis)

– способ защиты организма от живых тел и веществ, несущих признаки генетически чужеродной информации (включая микроорганизмы, чужеродные клетки, ткани или генетически изменившиеся собственные клетки, в т. ч. опухолевые).

Виды иммунитета

Врожденный иммунитет – наследственно закрепленная система защиты многоклеточных организмов от патогенных и непатогенных микроорганизмов, а также эндогенных продуктов тканевой деструкции.

Приобретенный (адаптивный) иммунитет — формируется в течение жизни под влиянием антигенной стимуляции.

Врожденный и приобретенный иммунитет – это две взаимодействующие части иммунной системы, обеспечивающие развитие иммунного ответа на генетически чужеродные субстанции.

Особенности врожденного иммунитета

(ранняя форма иммунной защиты организма, сформировавшаяся на начальных этапах эволюции многоклеточных организмов)

· обеспечивает распознавание и элиминацию патогенов в первые несколько минут или часов после их проникновения в организм, когда механизмы адаптивного иммунитета еще отсутствуют

· функция осуществляется через разнообразные клетки (МФ, ДК, НФ, тучные клетки, ЭФ, БФ, NK, NKТ — клетки)

· гуморальные факторы (естественные антитела, цитокины, комплемент, белки острой фазы, ПМП, лизоцим и др.)

· отсутствие клональности — клетки врожденной системы иммунитета не образуют клонов, каждая клетка действует индивидуально

· отсутствие негативной и позитивной селекции клеток

· участие в реакциях фагоцитоза, цитолиза, нейтрализации, выработки цитокинов и др.

· распознавание патогенов осуществляется через рецепторы (рецепторы — «мусорщики», маннозные, лектиновые, рецепторы комплемента, Toll-подобные рецепторы)

· факторы врожденного иммунитета не изменяются в процессе жизни, контролируются генами зародышевой линии и наследуются

· активация врожденного иммунитета не формирует иммунологической памяти, но является обязательным условием развития адаптивного иммунного ответа

· Рецепторы системы врожденного иммунитета эволюционно законсервированы

Особенности приобретенного (адаптивного) иммунитета:

• Молекулы и рецепторы системы адаптивного иммунитета закладываются на ранних этапах онтогенеза из небольшого набора зародышевых генов

• Большое число антигенраспазнающих рецепторов достаточное для распознавания чужеродных и своих антигенов

• Потомство получает от родителей только набор зародышевых генов и затем формирует свой спектр элементов приобретенного иммунитета (эмбрион, получивший зародышевые гены, начинают «строить» свою иммунную систему)

• Появление новых структур: тимус; клеточные элементы (Т — и В-лимф., АПК. регуляторные, цитотоксические и др. клетки); молекулы (антитела); система генов ГКГ (HLA)

Источник