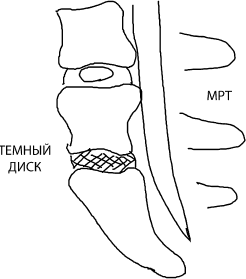

На снимке мрт темные диски

Î÷åíü òåìíûé äèñê

Èçó÷åíèå òîíêîñòåé îñòåîõîíäðîçà ïîçâîíî÷íèêà ìîæåò ïîêàçàòüñÿ âàì òåìíûì äåëîì äåéñòâèòåëüíî, äèñê ïðè ñòàðåíèè è ðàçðóøåíèè òåìíååò. Íå ñàìà òêàíü äèñêà, à åãî èçîáðàæåíèå íà ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíîé òîìîãðàììå (èçîáðàæåíèå, ïîëó÷åííîå ïðè ïðîâåäåíèè ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíîé òîìîãðàôèè). Ñòîëü äëèííûå ñëîâà ìû áóäåì äàëüøå äëÿ êðàòêîñòè îáîçíà÷àòü àááðåâèàòóðîé ÌÐÒ.

Ýòî ñîêðàùåíèå î÷åíü øèðîêî èçâåñòíî îáûâàòåëþ çà ãðàíèöåé àïïàðàòû ÌÐÒ ñòîÿò äàæå â íåêîòîðûõ êðóïíûõ ìàãàçèíàõ, ïîòîìó ÷òî ÌÐÒ ïîçâîëÿåò áûñòðî, à ãëàâíîå, áåçîïàñíî çàãëÿíóòü â ëþáîé âíóòðåííèé óãîëîê ñîáñòâåííîãî òåëà. Ðîññèéñêèå ãðàæäàíå ïîêà íå èçáàëîâàíû òàêîé âîçìîæíîñòüþ îáñëåäîâàíèÿ, íî êðóïíûå ìåäèöèíñêèå öåíòðû, êàê ïðàâèëî, èìåþò ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíûå òîìîãðàôû, òàê ÷òî òî÷íîñòü äèàãíîñòèêè ñòàëà ãîðàçäî âûøå, ÷åì ëåò 2030 íàçàä. Òåðìèí «òîìîãðàôèÿ» îçíà÷àåò ïîëó÷åíèå ïîñëîéíîãî èçîáðàæåíèÿ. Ïîýòîìó âî âðåìÿ ýòîãî îáñëåäîâàíèÿ îïåðàòîð ÌÐÒ «ðåæåò» âàø ïîçâîíî÷íèê âäîëü è ïîïåðåê, à ìîæåò è íàèñêîñîê. Íå áóäåì ñåáÿ óòîìëÿòü ïîäðîáíîñòÿìè ïðèíöèïà äåéñòâèÿ ÌÐÒ. Âû, â êîíöå êîíöîâ, âûøëè èç òðóáû àïïàðàòà, ãäå ïðåîäîëåëè ñòðàõ çàêðûòîãî ïðîñòðàíñòâà, è ïîëó÷èëè çàâåòíûå èçîáðàæåíèÿ ïîçâîíî÷íèêà. Ãäå æå áîëåçíü? Êàðòèíîê òàê ìíîãî, è âñå ïîõîæè îäíà íà äðóãóþ. Íàéòè èçîáðàæåíèÿ ïîçâîíêîâ, íàïîìèíàþùèå ïèðàìèäêó, äëÿ áîëüøèíñòâà ëþäåé íå ñîñòàâèò îñîáîãî òðóäà. Òåïåðü íàéäèòå êàðòèíêó, ãäå áîëüøèíñòâî ïðîìåæóòêîâ ìåæäó ïîçâîíêàìè èìåþò ñâåòëóþ, ïî÷òè áåëóþ öåíòðàëüíóþ ÷àñòü. Ýòî è åñòü íîðìàëüíûå ìåæïîçâîíêîâûå äèñêè, ÿäðî êîòîðûõ ñîäåðæèò ìíîãî âîäû, à èìåííî ñèãíàë îò ìîëåêóë è ÿäåð âîäû óëàâëèâàåò òîìîãðàô. Ïðèñìîòðåâøèñü, ìîæíî çàìåòèòü, ÷òî îäèí èç äèñêîâ, à ìîæåò, è íå îäèí, à íåñêîëüêî èìåþò áîëåå òåìíûé öâåò òî åñòü ñèãíàë îò íèõ ìåíüøå. Çíàÿ ïðîöåññ ðàçâèòèÿ îñòåîõîíäðîçà, íåòðóäíî ïîíÿòü, ÷òî ýòî è åñòü äåãåíåðàòèâíî èçìåíåííûé, ñîñòàðèâøèéñÿ äèñê, êîòîðûé áåäåí âîäîé ïîýòîìó ñèãíàë îò íåãî íà ÌÐÒ ñëàáûé.

Ðèñ. 7

Äèñêîâ ó ÷åëîâåêà ìíîãî: äâàäöàòü òðè äâàäöàòü ÷åòûðå. Êàêèå èç íèõ ÷àùå âñåãî ïîäâåðãàþòñÿ ñòàðåíèþ? Ñòàòèñòèêà íåóìîëèìî ïîêàçûâàåò, ÷òî â ïîÿñíèöå ÷àùå âñåãî ïîäâåðãàþòñÿ èçìåíåíèþ äèñêè ìåæäó ïîçâîíêàìè L4-L5 è L5-S1 (ëàòèíñêàÿ áóêâà îáîçíà÷àåò ãðóïïó ïîçâîíêîâ: L ëþìáàëüíûå, ò. å. ïîÿñíè÷íûå, à S ñàêðàëüíûå/êðåñòöîâûå. Öèôðà íîìåð ïîçâîíêà â ãðóïïå ïðè ñ÷åòå ñâåðõó. Ïðèì. ðåä.). Äèñêè îáîçíà÷àþòñÿ ïî ñîñåäíèì ê íèì ïîçâîíêàì. Ïðè÷èíà ýòîãî êðîåòñÿ â áèîìåõàíèêå ïîçâîíî÷íèêà: äèñêè ìåæäó ñàìûìè íèæíèìè ïîÿñíè÷íûìè ïîçâîíêàìè (íàïîìíþ, íóìåðàöèÿ èäåò îò ãîëîâû ê íîãàì) èñïûòûâàþò ñàìóþ áîëüøóþ íàãðóçêó. Ñàìûé ÷àñòûé âîïðîñ, êîòîðûé çàäàåò áîëüíîé: «À ãäå ìîÿ ãðûæà?» Áåç ïîìîùè âðà÷à îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ ñëîæíî, è ëèøü íåìíîãèå ïàöèåíòû ìîãóò ðàçëè÷èòü, ãäå äåéñòâèòåëüíî ãðûæåâîå âûïÿ÷èâàíèå.

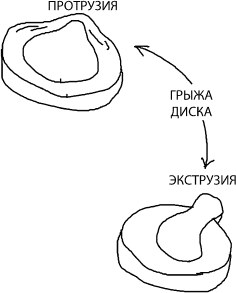

Áîëüøèíñòâî ïðîòðóçèé ìîæíî ëå÷èòü êîíñåðâàòèâíûìè ìåòîäàìè, à çíà÷èòåëüíàÿ äîëÿ ýêñòðóçèé òðåáóåò õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà.

Ãîðàçäî âàæíåå ïîíÿòü, íàñêîëüêî ñèëüíî ðàçîðâàí ìåæïîçâîíêîâûé äèñê. Ôèáðîçíîå êîëüöî äèñêà èìååò ìíîæåñòâî ñëîåâ, êîòîðûå íà÷èíàþò ðâàòüñÿ èçíóòðè.  ýòîò ïåðèîä áîëåçíè ïîÿâëÿåòñÿ âûïÿ÷èâàíèå, êîòîðîå â îïèñàíèÿõ ÌÐÒ íàçûâàþò ïðîòðóçèåé. Åñëè ðàçðûâ äîñòèãàåò íàðóæíûõ ñëîåâ äèñêà, òî ÿäðî âûõîäèò íàðóæó ýòî óæå íàçûâàåòñÿ ýêñòðóçèåé.  îáîèõ ñëó÷àÿõ ñîñòîÿíèå äèñêà áóäåò èìåíîâàòüñÿ ãðûæåé. Íî ëå÷åíèå ïðîòðóçèè è ýêñòðóçèè ðàçëè÷íî.

Ðèñ. 8

Âàø âðà÷ îáúÿñíèò è ïîêàæåò âàì ñòåïåíü ðàçðóøåíèÿ äèñêà, â êàêóþ ñòîðîíó íàïðàâëåíî ãðûæåâîå âûïÿ÷èâàíèå, ïðîòðóçèÿ ýòî èëè ýêñòðóçèÿ, è òîëüêî ïîñëå ýòîãî âû ñìîæåòå îñîçíàííî ïðèíÿòü èëè îòêëîíèòü ìåòîä ëå÷åíèÿ, ïðåäëîæåííûé ñïåöèàëèñòîì.

ÐÅÇÞÌÅ:

Ñòàíäàðòîì äèàãíîñòèêè îñòåîõîíäðîçà ïîçâîíî÷íèêà ÿâëÿåòñÿ ðåíòãåíîãðàôèÿ ïîðàæåííîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà è ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíàÿ òîìîãðàôèÿ.

Ïåðâûì ïðîÿâëåíèåì îñòåîõîíäðîçà ïîçâîíî÷íèêà íà ÌÐÒ ÿâëÿåòñÿ «òåìíûé äèñê».

Äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ëå÷åíèè ãðûæè äèñêà âàæíî îòëè÷èòü ïîëíûé ðàçðûâ äèñêà (ýêñòðóçèÿ) îò íåïîëíîãî (ïðîòðóçèÿ).

Источник

Магнитно-резонансная томография (МРТ) — метод исследования с использованием магнитного поля и компьютера для получения подробных изображений структуры мозга, позвоночника, костей и тканей, поэтому этот способ диагностики очень важен для врачей. В большинстве медицинских центров пациенту выдают диск или флеш-карту с записью МРТ — обычно об этом даже не нужно просить. Конечно, диагноз будет ставить врач, но вы можете и сами посмотреть диск дома, правда, не стоит делать никаких выводов, не обсудив это с врачом.

Загрузка диска

1

Вставьте диск в дисковод компьютера. Обычно после обследования пациенту везде выдают диски. Делается это для того, чтобы у человека была возможность показать запись врачу, но никто не запрещает вам посмотреть диск самостоятельно дома, поэтому для начала вставьте диск в компьютер.

- Помните: в некоторых медицинских центрах диски не выдают. Бывает такое, что МРТ записывают на флеш-носитель или пересылают через интернет.[1] Не имеет значения, каким способом запись попадет на ваш компьютер.

2

Если программа загрузится автоматически, следуйте инструкциям на экране. Если вам повезет, при загрузке диска программа запустится сама. Тогда вам останется только нажимать на соответствующие кнопки. Обычно в этом нет ничего сложного: «да», «нет», «применить», «отменить».

- Однако программы для просмотра МРТ часто очень ненадежные. Нередко даже сами врачи страдают от этого.[2] Возможно, вам придется потратить на это чуть больше времени (об этом речь пойдет ниже).

3

При необходимости установите программу для просмотра МРТ. Если программа не открылась автоматически, обычно на диске с записью можно найти файл для установки приложения. Откройте диск, посмотрите, какие на нем есть файлы, найдите установщик и запустите его. Конкретная последовательность действий зависит от того, какую программу вам записали.

- Если у вас ничего не получается или установщика на диске нет, попробуйте скачать бесплатную программу из интернета. На этом сайте есть ссылки на большое количество программ, которые позволяют просматривать снимки в стандартном формате DICOM.[3]

4

Загрузите запись. И здесь тоже конкретная последовательность действий будет зависеть от выбранной программы. Обычно в таких приложениях есть опция загрузить запись сверху экрана. Найдите эту опцию, затем выберите запись на диске.

- Помните, что нередко в подобных приложениях запись называется исследованием, поэтому не удивляйтесь, если найдете кнопку «загрузить исследование».

- Бывает так, что после загрузки программа сама выводит на экран список доступных к просмотру записей на диске. В таком случае вам нужно будет просто выбрать свое исследование.[4]

5

Просмотрите все изображения. Обычно в программах для просмотра МРТ с одной стороны экрана есть большая черная область, а с другой — панель инструментов. Если вы видите изображения предпросмотра в панели инструментов, дважды кликните по нужному изображению. Оно откроется в большой черной области.

- Не спешите. Может показаться, что снимков мало, но на самом деле в каждом исследовании содержится огромное количество информации, поэтому ваш компьютер может не сразу загрузить изображение.

Интерпретация исследования

1

Узнайте, какими способами можно просматривать снимки. Когда МРТ загрузится, если вам повезет, вы сразу поймете, что перед вами. Однако очень часто на снимке будет лишь совершенно непонятная смесь из черного, белого и серого. Понимание того, как делается МРТ, поможет вам прочитать снимок. Есть три плоскости, в которых просматривают органы при МРТ:[5]

- Саггитальная. Обычно такие снимки проще всего интерпретировать. Саггитальный просмотр — это просмотр органов или тканей сбоку или в профиль. Изображение представляет собой вертикальный разрез в двусторонней симметрии.

- Корональная. Это фронтальная плоскость. Вы рассматриваете органы человека, который словно стоит лицом к камере.

- Поперечная. Как правило, с этой плоскостью работать непрофессионалам сложнее всего. Эта плоскость словно нарезает тело на мелкие горизонтальные полоски.

2

Обратите внимание на контраст. МРТ — это черно-белая запись, поэтому иногда сложно понять, где находится какой орган. Поскольку здесь нет цвета, ориентироваться надо будет по контрасту. К счастью, разные ткани по-разному отображаются на снимке, поэтому вы сможете рассмотреть контраст на их стыке.

- Точный оттенок тканей будет зависеть от настроек аппарата МРТ. Две основные настройки — это Т1 и Т2. Разница между ними небольшая, но они позволяют врачам более точно ставить диагноз. К примеру, Т2 обычно используется для анализа заболеваний (а не травм), поскольку при этой настройте ткани, пораженные болезнью, видны лучше.[6]На этом сайте подробно описываются различия в настройках Т1 и Т2.

3

Выберите подходящий режим просмотра. Программы для просмотра МРТ часто умеют показывать более одного изображения за раз. Благодаря этому врачам проще сравнивать разные проекции одной и той же области или даже снимки, сделанные в разное время. Непрофессионалу лучше выбрать режим, при котором будет показываться только одно изображение за раз, и просматривать снимки последовательно. Тем не менее, в программе должна быть кнопка, позволяющая показывать 2, 4 и более снимков одновременно, поэтому не бойтесь ее нажимать.

4

Нажмите на специальную линию, чтобы увидеть, где пересекаются проекции. Если вы решите открыть изображение с пересекающимися проекциями, вы увидите особую прямую линию, пересекающую изображение. Она бывает не на всех записях. Если на вашей ее нет, на втором снимке будет показано, где находится область пересечения. [7] Вы сможете смещать линию к центру, направо и налево. Это позволит рассмотреть органы под другим углом.

- Линия также укажет, с какой стороны был сделан снимок. К примеру, если бы МРТ был снимком обычного предмета (к примеру, дерева), линия указала бы вам на то, откуда была направлена камера: сверху с самолета, из окна второго этажа или с земли.

5

Перетяните линию, чтобы рассмотреть разные области на снимке. Это позволит вам перемещаться внутри изображения. Снимок будет автоматически менять проекцию.

- К примеру, если вы рассматриваете изображение позвоночника в саггитальной плоскости и также загрузили область с пересекающимися плоскостями, двигая линию, вы сможете изучить позвонки как сверху, так и снизу. Этот инструмент особенно полезен для диагностирования грыжи межпозвоночных дисков.

Анализ органов

1

Ищите несимметричные участки. В целом, тело симметрично. Если на снимке вы заметили светлый или темный участок, которого нет с другой стороны, это может быть причиной для беспокойства. Если в части тела есть повторяющиеся фрагменты, их отсутствие с другой стороны также может указывать на проблему.

- Примером второго случая служит грыжа межпозвоночных дисков. Позвоночник состоит из разных позвонков, которые располагаются друг на другом. Между ними есть диск, наполненный жидкостью. Когда диск надламывается, жидкость вытекает, в результате чего образуется грыжа. Из-за давления на нервные окончания в позвоночнике появляется боль. Все это можно увидеть на МРТ позвоночника: там будет длинная цепь здоровых позвонков и один очень заметный позвонок.

2

Изучите структуру позвонков, если вы рассматриваете МРТ позвоночника. МРТ позвоночника прочитать едва ли не проще всего остального (особенно в саггитальной проекции). Поищите нарушения в расположении позвонков или межпозвоночных дисков. Если хотя бы один будет не не своем месте (как в примере выше), это может стать источником сильной боли.

- За позвоночником в саггитальной проекции вы увидите что-то белое, похожее на веревку. Это спинной мозг, который связан со всеми нервными окончаниями в организме. Поищите участки, где позвонки или диски прижимают спинной мозг. Поскольку нервные окончания очень чувствительные, даже небольшое давление приводит к боли.

3

Используйте горизонтальную проекцию при просмотре МРТ мозга. МРТ тканей мозга используется для диагностики опухолей мозга, нагноений и других заболеваний мозга. Проще всего рассмотреть их в горизонтальной проекции, спускаясь сверху вниз. Ищите несимметричные участки. Светлое или темное пятно, которого нет с другой стороны, может стать причиной для беспокойства.

- Опухоли мозга обычно представляют собой круглые образования в форме мяча для гольфа. На МРТ они отображаются как очень светлые или серые области, окруженные белым кольцом. [8] Однако и другие заболевания (например, множественные уплотнения) отображаются как белые участки, поэтому лишь одно это не может указывать на опухоль мозга.[9]

4

Если вы просматриваете МРТ колена, ищите отличия в снимках двух коленных чашечек. Сравните снимок здорового колена в корональной проекции со снимком травмированного колена, и вы найдете проблему. МРТ колена часто делают для диагностики следующих заболеваний и травм:[10]

- Остеоартрит. На снимке расстояние между суставами будет меньше, чем должно быть. Может быть заметно образование костного нароста.

- Разрыв связок. На снимке расстояние между суставами будет больше, чем должно быть. Пазуха может наполняться жидкостью, которая будет отображаться белым или светло-серым. Может быть виден сам разрыв.

- Разрыв мениска. На снимке расстояние между суставами будет ненормальным. Будут видны темные участки, направленные внутрь, с любой стороны сустава.

5

Не ставьте себе диагноз сами на основании просмотра МРТ. Повторим снова: если вы увидите что-то, в чем вы не уверены, не предполагайте, что у вас тяжелое заболевание, не показав запись врачу. У непрофессионалов нет нужных знаний и опыта в интерпретации снимков, поэтому если сомневаетесь, обратитесь за помощью к врачу.

Советы

- Помните, что горизонтальная проекция также называется «аксиальной».[11]

- Если вам не удалось просмотреть файл МРТ в формате DICOM, попробуйте конвертировать его в другой формат. На этом сайте есть бесплатный конвертер (с инструкцией).[12]

Об этой статье

Эту страницу просматривали 54 903 раза.

Была ли эта статья полезной?

Источник

МРТ поясничного отдела позвоночника. Цветовая обработка Т2-взвешенного сагиттального МРТ. Норма. |

МРТ поясничного отдела позвоночника. Цветовая обработка Т2-взвешенного сагиттального МРТ. Грыжа диска. |

Клинические проявления дегенеративных заболеваний позвоночника во всём мире являются одной из главных причин потери трудоспособности.

Между телами позвонков находятся межпозвоночные диски, состоящие из желатинозного пульпозного ядра и фиброзного кольца. При МРТ позвоночника пульпозное ядро яркое, фиброзное кольцо и прободающие волокна (Шарпея) тёмные. В задней части диск толще. Сосуды в диске исчезают в 8-10 лет и дальше его питание идёт путём диффузии из прилегающего костного мозга.

МРТ поясничного отдела позвоночника. Сагиттальная и аксиальная Т2-взвешенные МРТ в норме.

С третьей декады жизни в диске начинаются сложные биохимические процессы приводящие к потере воды. Поступление в диск кислорода и питающих веществ ухудшается, а продукты обмена, наоборот, накапливаются. Происходит постепенная потеря воды межпозвоночным диском. Пульпозное ядро накапливает коллаген, и замещается фибрознохрящевой тканью. Диск теряет эластичность, в его периферической части появляются щели. Ядро начинает внедряться в фиброзное кольцо. Одновременно дегенеративный процесс затрагивает замыкательные пластинки и фиброзное кольцо диска. Важную роль в дегенерации диска играет нарушение его питания. Причиной нарушения питания диска, скорее всего, служат склеротические изменения замыкательных пластинок. Важно отметить, что дегенерация диска и его естественное старение это по сути один процесс, но идущий разными темпами.

На МРТ позвоночника дегенеративные изменения диска проявляются в виде уменьшения яркости от пульпозного ядра. Эта тенденция имеет отчётливую зависимость от возраста. Процесс начинается с задней части диска, затем распространяется на весь диск, граница пульпозного ядра и фиброзного кольца стирается. После 30 лет в пульпозном ядре появляется фиброзная ткань. Снижение высоты диска зависит не только от его дегенерации, но и нагрузки на диск. Остеохондроз часто сопровождается дегенеративными изменениями прилежащих к диску участков костного мозга тел позвонков и, иногда, корней их дуг.

Клинические проявления дегенеративных процессов носят каскадный характер: дисфункция-нестабильность-восстановление стабильности. Патологоанатомические изменения в 1 фазу в виде протрузии (выбухания) диска, разрушения хряща и артрита дугоотростчатых суставов могут приводить к болям в спине (или шее), обычно, локального типа. Вскоре наблюдается гипермобильность и напряжение мышц спины.

Дегенерация периферических волокон фиброзного кольца приводит к ослабеванию их связи с кортикальной костной тканью, образованию щелей и смещению диска кпереди. Это вызывает натяжение прободающих волокон на месте их примыкания к замыкательной пластинке и формированию остеофитов (костных шипов). Первоначально они образуются в горизонтальной плоскости, но сзади в этом направлении их сдерживает задняя продольная связка. Поэтому остеофиты обычно передне-боковые и клювовидно загнуты. Остеофиты на рентгенограммах выявляются у 60-80% людей старше 50 лет.

Увеличение нагрузки приводит к вторичной дегенерации дугоотростчатых (фасеточных) суставов. В суставном хряще появляются эрозии и щели. Такое явление носит название – «остеоартрит». Он, в свою очередь, приводит к неправильному расположению суставов. Возникает их асимметрия и сколиоз. Дальнейшее развитие остоартрита приводит к костеобразованию – “остеоартрозу”. При рентгенографии и КТ видно уменьшение суставной щели, костный склероз и краевой остеофитоз. При МРТ в суставе часто видно избыточное количество жидкости. Остеоартроз имеется у всех старше 60 лет.

Остеоартроз приводит к уменьшению бокового кармана (места, где расположен корешок). Синовиальная суставная жидкость может выходить через щели в капсуле сустава и осумковываться, образуя кисту, видимую на сагиттальных и аксиальных МРТ позвоночника. Типичное место образования синовиальных кист – уровень диска L4-5. Иногда киста достигает больших размеров и сдавливает корешок, что определяется по аксиальным МРТ позвоночника.

Дегенеративные процессы на 2 стадии проявляются в виде дальнейшего снижения высоты дисков, формирования грыж и артроза дугоотростчатых суставов. Клинически эта стадия наиболее ярко проявляется в виде болевого и корешкового синдрома.

Дегенерация суставного аппарата приводит к ослабеванию связок и их кальцификации. Костные мосты между телами 4 смежных позвонков за счёт обызвествления передней продольной связки наблюдается у 15-20% взрослых. Более обширное обызвествление не связано с остеохондрозом, оно называется диффузным идиопатическим гиперостозом скелета (болезнь Форестье). Им страдает 12% взрослых. Вариантом болезни Форестье является системное обызвествление задней продольной связки, называемое “японской болезнью”. Уменьшение высоты диска приводит к смыканию остистых отростков. В результате образуются псевдосуставы, вокруг которых развивается гранулематозное воспаление. Подобное состояние называется болезнью Бааструпа.

Ещё одной важной составляющей дегенеративного процесса является спондилолистез – соскальзывание тел позвонков. Дегенеративный (связанный с остеохондрозом) спондилолистез связан с остеоартрозом. Смещение может быть и как вперёд, так и назад. Степень дегенеративного листеза всегда небольшая и определяется по рентгенограммам или МРТ. 15-20% случаев спондилолистеза приходится на врождённый. Соскальзывание происходит вперёд, часто на уровне позвонка L5 со сдавлением корешка S1 (первый крестцовый).

МРТ поясничного отдела позвоночника. Т2-взвещенная сагиттальная МРТ. Спондилолистез.

Комплекс дегенеративных изменений позвоночника может приводить к сужению позвоночного канала и бокового кармана. Часто это состояние обозначают термином “спондилёз“. Этому способствует врождённая узость канала вследствие коротких корней дуг. Часто при узости позвоночного канала меняется его форма на МРТ в поперечном сечении. Канал и его боковые карманы на МРТ позвоночника выглядят как «сердечко» или «трилистник». Помимо узости костного позвоночного канала размер его уменьшается также за счёт гипертрофии (увеличения) дугоотростчатых суставов и жёлтых связок, видимые на аксиальных МРТ позвоночника на уровне поражения. Клинически узость позвоночного канала проявляется в виде болей и миелопатического синдрома (слабость в пальцах или ступне).

Кроме анатомической узости позвоночного канала надо учитывать, что нестабильность приводит к ещё большему сужению и появлению характерных симптомов.

Комплекс перечисленных дегенеративных изменений приводит к уменьшению подвижности в позвоночных сегментах, боли становятся не столь острыми, однако, имеется постоянное напряжение мышц, формируется сколиоз. Клинические проявления также во многом зависят от влияния грыжи на корешок.

Грыжи дисков – общий термин, отражающий смещение диска. Грыжи по направлению бывают:

- в тело позвонка – грыжи Шморля (хрящевые узлы)

- передние и передне-боковые

- задние

- медиальные (срединные)

- парамедиальные (около середины)

- фораминальные (боковые)

- экстрафораминальные («очень» боковые)

Грыжи Шморля наблюдаются свыше, чем у 40% населения, причём в большинстве они бессимптомны. Появление грыж Шморля отражает нарушение целостности замыкательных пластинок вследствие их слабости. Особенно типичны грыжи Шморля для болезни Шейермана-Мау и дисгормональной спондилопатии (остеопороз).

Передние и переден-латеральные грыжи, хорошо видимые на сагиттальных МРТ позвоночника, вызывают раздражение хорошо иннервированной передней продольной связки, что приводит болевому синдрому в пояснице.

Наиболее часто задние грыжи при МРТ наблюдаются в поясничном отделе позвоночника, 90% из них локализуются на нижних поясничных уровнях (L4-5 и L5-S1). Этому способствует то, что на нижние позвоночные сегменты приходится наибольшая нагрузка. В шейном отделе частота грыж почти в 10 раз меньше, чем в поясничном. В грудном отделе частота грыж ещё меньше. Во многом это связано с меньшей подвижностью позвоночных сегментов.

МРТ поясничного отдела позвоночника. Сагиттальная Т2-взвешенная МРТ. Грыжа диска.

Отрыв части грыжи от материнского диска приводит к образованию секвестра (оторванного кусочка). Секвестр обычно образуется при разрыве задней продольной связки, что видно при МРТ позвоночника в сагиттальной плоскости. Секвестр может смещаться вверх, вниз и немного вбок.

МРТ поясничного отдела позвоночника. Сагиттальная Т2-взвешенная МРТ. Секвестрировавшаяся грыжа диска.

Основными задачами МРТ являются:

- Оценить состояние позвоночного канала – выявить проявления спондилёза, грыжу диска

- Установить сдавление корешка или спинного мозга

- Определить особые состояния корешка и окружающих тканей: неврит, арахноидит, эпидурит.

МРТ в СПБ в наших клиниках проводится на аппаратах открытого и закрытого типа. МРТ имеет относительно мало противопоказаний и ограничений. Единственным абсолютным противопоказанием является наличие у пациента искусственного водителя сердечного ритма. Сложности возникают при выраженной клаустрофобии (страхе замкнутого пространства), а также избыточной массе тела больного, однако МРТ СПб позволяет выбирать открытый МРТ.

Выбор тактики лечения в значительной мере зависит от наличия или отсутствия сдавления корешка, что видно при МРТ позвоночника в разных плоскостях. Сдавление спинного мозга, определяемое по МРТ позвоночника, встречается при грыжах в шейном и грудном отделах позвоночника. Миелопатический синдром (нарушение проводимости спинного мозга) возникает при значительных (обычно свыше 20%) сдавлениях или сопутствующей ему размягчению спинного мозга.

Источник