Основы селекции на иммунитет

Интересы улучшения обеспеченности человека продовольствием, промышленности — растительным сырьем, а также охрана окружающей среды все настойчивее выдвигают задачу создания новых сортов.

Уровень творческого процесса в селекции сельскохозяйственных культур существенно повысился, а сама селекция, стала сложным делом, базирующимся на хорошо слаженной комплексной работе специалистов самых разных дисциплин. Роль специалистов по иммунитету в современном процессе селекции намного возросла.

Несмотря на известные сложности в организации селекции растений на устойчивость к вредителям, ее экономическая эффективность весьма высока. Одной из основных трудностей в селекции растений на устойчивость их к вредителям является генетическая сцепленность признаков устойчивости с признаками «дикости» растений. Такая сцепленность обусловлена исторически, т. е. самим ходом эволюции растений в естественных биогеоценозах (Н. И. Вавилов, 1965; П. М. Жуковский, 1974 и др.).

Общая задача селекционеров, иммунологов и генетиков — найти пути сочетания высокой продуктивности и других хозяйственно ценных признаков с признаками устойчивости. В идеале устойчивый сорт должен обладать признаками, обеспечивающими снижение степени привлекательности сорта для вредителей, свойствами антибиотического воздействия растения на вредные организмы и выносливостью к ним.

При определении программ по селекции устойчивых сортов не всегда должна ставиться задача получения их с абсолютным иммунитетом к вредителям. Важно, чтобы вновь создаваемый сорт был существенно устойчивее своего предшественника. Известно, что даже частичное повышение устойчивости сорта, особенно за счет усиления степени отвержения растением вредителя и его антибиотического действия на вредные организмы, способствует снижению потерь урожая. Это уменьшает потребность в использовании пестицидов в данном сезоне, а также дает многолетний эффект благодаря возрастающему подавлению размножения вредителя или патогена в каждом последующем поколении. Поэтому в тех случаях, когда отсутствует возможность сразу добиться очень высокого уровня устойчивости к какому-либо агрессивному вредителю, в перспективных селекционных программах следует предусматривать постепенное (ступенчатое) улучшение сортов по признакам устойчивости.

При создании устойчивых сортов необходимо, чтобы они обладали достаточной экологической пластичностью и адаптивностью. К числу основных признаков, обусловливающих высокую адаптивность сортов, относятся скороспелость, нейтральность к фотопериоду, эффективное использование удобрений и оросительной воды, а также устойчивость к стрессовым (экстремальным) условиям. Сорта должны иметь такую архитектонику растений, которая обеспечивает устойчивость к загущению посевов и пригодность для механизированного возделывания и уборки, высокую активность фотосинтетического аппарата, низкую интенсивность фотодыхания и др. (А. А. Жученко, 1980). Многие из перечисленных свойств имеют важное значение и в повышении устойчивости растений к вредным организмам. Так, скороспелые сорта, как правило, ограничивают возможности повышения численности вредителей в течение сезона. Особенно это касается вредителей, дающих за вегетационный период несколько генераций. Сорта с хорошей отзывчивостью на удобрения и их сбалансированность оказывают сдерживающее влияние на нарастание численности многих видов вредителей и возбудителей заболеваний. Высокая активность фотосинтеза ускоряет процессы регенерации клеток и тканей растений, что способствует быстрейшему формированию новых стеблей и репродуктивных органов взамен погибших и повышает выносливость растений к повреждениям.

Архитектоника (внешняя структура) растений имеет отношение не только к процессам механизированного ухода и уборки, но она во многих случаях способствует повышению эффективности утилизации растениями энергии солнца, влияет на создание на посевах неблагоприятного микроклимата для вредных организмов. Так, например, плотный колос злаков неблагоприятен для поселения на нем тлей и клопов; направленные под острым углом листья злаков и разрезные листья хлопчатника создают неблагоприятные условия для размножения влаголюбивых и тенелюбивых насекомых; сорта подсолнечника, у которых корзинки наклонены под острым углом к стеблю, слабее поражаются серой и белой гнилями.

Повышение устойчивости растений становится возможным за счет изменения с помощью селекции продолжительности прохождения наиболее уязвимых этапов онтогенеза растений. Так, ускорение прохождения начальных этапов онтогенеза злаков ухудшает условия питания на их колосьях тлей, клопов.

Часто отбор форм с повышенной холодостойкостью и ускоренным ростом листьев и других осевых органов, создание форм с одновременно созревающими плодами, хорошо разветвленной корневой системой обеспечивают одновременно и повышение устойчивости к вредителям. Так, наиболее холодостойкие формы кукурузы с высокими темпами роста первых листьев более устойчивы к шведской мухе. Отбор холодостойких форм хлопчатника по специальной методике, разработанной L. Bird (1972), позволил ускорить создание комплексно-устойчивых к вредителям и болезням сортов этой культуры. Кукуруза, у которой развивается большое число зародышевых и настоящих корней, более устойчива к повреждению проволочниками и личинками жуков из рода Diabrotica. От особенностей строения гипокотиля и корней капусты в значительной степени зависит устойчивость растений к личинкам капустных мух и киле.

Таким образом, многие генетические признаки растений, играя важную роль в системе адаптивного растениеводства, выступают и как элементы усиления их иммунитета. Поэтому они наряду с другими, более специфическими признаками должны учитываться при разработке модели новых сортов и селекционных программ, отвечающих современным требованиям и перспективных для обозримого будущего. Важно, чтобы новые сорта характеризовались пониженным уровнем требований к вносимой человеком на поля искусственной энергии в виде минеральных удобрений, пестицидов, дефолиантов и др. на единицу получаемой продукции.

Следует подчеркнуть, что возможности селекции растений на устойчивость к вредителям и возбудителям заболеваний огромны. В настоящее время уже созданы научные и методические предпосылки для селекции сортов, устойчивых не только к одному какому-либо вредителю, но и к комплексу вредителей и болезней.

В целом принципы и методы селекции растений на устойчивость к вредным организмам не отличаются от применяемых в программах селекции растений по другим хозяйственным признакам. Основные трудности при создании устойчивых к вредным организмам сортов обусловлены тем, что здесь приходится иметь дело с разными по уровню организации живыми организмами, непрерывно приспосабливающимися друг к другу. Поэтому селекционер должен вести работу с учетом биологических и генетических особенностей каждого из сочленов системы вредный организм — селектируемое растение.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 29 июня 2018;

проверки требует 1 правка.

Иммуните́т расте́ний (фитоиммунитет) — невосприимчивость растений к патогенам, а также насекомым. Фитоиммунитет обеспечивается множеством механизмов: выработкой низкомолекулярных фитонцидов, обладающих антибактериальными и фунгицидными свойствами, рецепторами распознавания специфических белковых и углеводных последовательностей (англ. pattern recognition receptors)[1][2], характерных для многих возбудителей, и системой подавления экспрессии генов при помощи РНК (RNA silencing)[3] в качестве противовирусной защиты.

Определения[править | править код]

Иммунитет растения к вредному организму — Способность растения в той или иной мере противостоять заселению или заражению вредным организмом или противодействовать его развитию в растении.[4]

Различают также толерантность растения к вредному организму — Способность растения сохранять удовлетворительную урожайность и качество продукции при поражении возбудителем болезни или повреждении вредителем.[4]

Механизмы иммунитета растения к болезням (устойчивость растения по отношению к фитопатогену) и иммунитета растения к вредителям (устойчивость растения к повреждению его вредителями) различны.

Учение Вавилова об иммунитете растений[править | править код]

Российский и советский учёный Н. И. Вавилов является основателем учения об иммунитете растений, положившего начало изучению его генетической природы. Он считал, что устойчивость против паразитов выработалась в процессе эволюции растений в центрах их происхождения на фоне длительного (в течение тысячелетий) естественного заражения возбудителями болезней. Согласно Вавилову, если в результате эволюции растения приобретали гены устойчивости к патогенам — возбудителям болезней, то последние приобретали способность поражать устойчивые сорта благодаря появлению новых физиологических рас. Так, каждый сорт пшеницы может быть восприимчивым к одним расам и иммунным к другим. Новые расы фитопатогенных микроорганизмов возникают в результате гибридизации, мутаций или гетерокариозиса (разноядерности) и других процессов[5].

Вавилов подразделял иммунитет растений на структурный (механический) и химический. Механический иммунитет растений обусловлен морфологическими особенностями растения-хозяина, в частности, наличием защитных приспособлений, которые препятствуют проникновению патогенов в тело растений. Химический иммунитет зависит от химических особенностей растений[5].

Типы иммунитета[4][править | править код]

* активный иммунитет растения: устойчивость растения, которая обеспечивается свойствами растений, проявляющимися у них только в случае нападения фитопатогена или фитофага, то есть в виде защитных реакций растения-хозяина на внедрение возбудителя болезни или повреждение вредителем.

* пассивный иммунитет растения: устойчивость растения, которая обеспечивается свойствами, проявляющимися у растений независимо от угрозы заражения или заселения.

* возрастной иммунитет растения: устойчивость растения к вредному организму, проявляющаяся в определённом возрасте.

* врожденный иммунитет растения: устойчивость

растения к вредному организму, передающаяся по наследству.

* приобретенный иммунитет растения: устойчивость растения к вредному организму, приобретаемая растением в процессе его индивидуального развития [онтогенеза] под влиянием определенных внешних факторов или в результате перенесения данной болезни.

* групповой иммунитет растения: устойчивость растения к нескольким видам одной биологической группы возбудителей заболеваний или вредителей.

* длительный иммунитет растения: способность растения длительное время сохранять индуцированный иммунитет к вредному организму.

* индуцированный иммунитет растения: устойчивость растения к вредному организму, вызванная ослабленными штаммами фитопатогенов или химическими иммунизаторами.

* комплексный иммунитет растения: устойчивость растения к разным группам возбудителей заболеваний и вредителей.

* олигогенный иммунитет растения: устойчивость растения к определенным расам вредного организма, контролируемая малым числом генов растения.

* полигенный иммунитет растения: устойчивость растения, не специфичная к расам вредного организма и контролируемая многими генами растения.

* неспецифический иммунитет растения: устойчивость растения, которая выражается в полной невосприимчивости растений к вредному организму.

* специфический иммунитет растения: устойчивость растения к вредному организму, которая проявляется на уровне отдельных форм в пределах вида.

Химическая иммунизация растения[править | править код]

Химическая иммунизация растения — это использование химического вещества для создания иммунитета растения к вредным организмам.[4]

Метод оценки иммунитета растений[править | править код]

Заключается в оценке устойчивости растений к вредным организмам с учётом биотических и абиотических факторов по проявлению симптомов заболевания или повреждения, по степени поражения или повреждения растений, по распространению болезни, или по потерям урожая.[4]

См. также[править | править код]

- Иммунитет (биология)

- Иммунная система

- Резистентность (биология)

- Патоген

- Фитопатология

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Вавилов Н. И. Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям (сб.) / Отв. ред. Л. Н. Андреев; (Предисл. Л. Н. Андреева, М. В. Горленко); АН СССР, Секция хим.-технол. и биол. наук. М. Наука 1986.

- Вавилов Н. И. Проблемы иммунитета культурных растений / Н. И. Вавилов. — Т. IV. — М.; Л.: Наука, 1964.

- Вердеревский Д. Д., Иммунитет растений к инфекционным болезням, Кишинев, 1968.

- Горленко М. В. Краткий курс иммунитета растений к инфекционным болезням, 2 изд., М., 1962.

- Дьяков Ю. Т., Шкаликов В. А. Иммунитет растений. Колос, 2005 (ISBN 5-9532-0328-4).

- Курсанова Т. А. Развитие представлений о природе иммунитета растений. М.: Наука, 1988.

- Плотникова Л. Я., Иммунитет растений и селекция на устойчивость к болезням и вредителям: Учебник для студентов вузов. КолосС, 2007 (ISBN 978-5-9532-0356-2).

- Рубин Б. А. Биохимия и физиология иммунитета растений / Б. А. Рубин, Е. В. Арциховская, В. А. Аксенова. М., 1975. — 320 с.

- Сухоруков К. Т. Физиология иммунитета растений. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1952.

- Физиология иммунитета растений (сб. статей) М.: Наука, 1968.

- Флористика, физиология и иммунитет растений (сб. статей) / Редкол.: Ю. Н. Прокудин (отв. ред.) и др. Харьков: Вища школа, Изд -во при Харьк. ун-те 1981.

- Шапиро И. Д. Иммунитет полевых культур к насекомым и клещам / И. Д. Шапиро. Л.: Наука, 1985.

Источник

Эффективность иммуногенетических барьеров растительных организмов зависит как от их индивидуальных физиологических особенностей, во многом связанных с состоянием окружающей среды, так и от их наследственных генетических отличий, определяющих основные показатели их роста и развития, функциональных отправлений и обмена веществ.

На темпы роста и развития оказывают влияние количественные характеристики генотипа, в частности полиплоидия и анеуплоидия. С этими характеристиками связаны размеры отдельных структурных элементов растений и их число, а также размеры растений в целом. Интенсивность процессов роста растений, а также размеры и число их органов имеют многостороннее значение для иммунитета. Так называемый ростовой иммуногенетический барьер предотвращает возможность локализации фитопатогенных организмов на поверхности растений-хозяев или же в их тканях и клетках. В результате этого нормальное развитие вредных организмов нарушается, что вызывает их гибель. При увеличении числа органов растений и их размеров часть из них, а также отдельные участки тканей остаются не заселенными фнтопатогенными организмами. Это предотвращает их отмирание в результате заражения и способствует сохранению растениями жизнедеятельности на необходимом уровне.

Определенную роль в иммунитете растений играют хромосомные аберрации (изменения структуры хромосом). Они оказывают влияние на частоту, ритмику, правильность клеточных делений и на клеточную дифференциацию. При нарушении процессов деления и дифференциации клеток изменяется нормальное строение тканей и органов и их особенностей как среды обитания и источника используемых пластических веществ, а также как регулятора взаимоотношений между фитопатогенными организмами и средой, окружающей их. Возникающие отклонения неблагоприятны для фитопатогенных организмов, так как они затрудняют их развитие и предотвращают размножение.

Большое значение для осуществления явлений иммунитета имеют генные мутации, в особенности затрагивающие синтез в растениях физиологически активных соединений, водный и минеральный обмен, осмотическое давление, образование клеточных оболочек и их одревеснение и опробковение. Самостоятельную роль в иммунитете играет также генетическая рекомбинация. Все упомянутые процессы оказывают влияние на нормальное функционирование иммуногенетических барьеров.

Среди наследуемых изменений, возникающих у растений-хозяев и оказывающих влияние на действенность иммуногенетических систем, большое значение имеют карликовость и гигантизм; количество откладывающихся биополимеров и их атакуемость ферментами вредителей; активность ферментных систем, способствующих растворению клеточных оболочек; количественное соотношение и химический состав природных соединений, подавляющих жизнедеятельность фитофагов (флавоноидов, алкалоидов, кумаринов, терпенов и т. д.), а также информационных макромолекул. Белки, например, участвуют в осуществлении реакций «ген против гена», в ряде случаев регулирующих иммунитет высших растений к бактериям, грибам и насекомым.

Основываясь на исследованиях генетических закономерностей иммунитета с помощью новейших методик селекции (в том числе и мутационной), выведены многие иммунные сорта растений. К их числу принадлежат: сорт яровой пшеницы Новосибирская 67, устойчивый к ржавчине и пьявице; сорт озимой пшеницы Киянка, устойчивый к ржавчине и гессенской мухе; гибрид кукурузы Юбилейный 60, устойчивый к пузырчатой головне, фузариозу початков и кукурузному мотыльку, и т. д.

Особенно важно использование генетических закономерностей для придания растениям новых сортов комплексного иммунитета, который будет одновременно обеспечивать уменьшение их поражаемости различными патогенными агентами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Содержание:

- 1. Задачи и методы селекции

- 2. Селекция растений

- 3. Селекция животных

- 4. Селекция микроорганизмов

- 5. Биотехнология

Задачи и методы селекции

Селекция — наука о методах создания новых и улучшения уже существующих сортов культурных растений, пород домашних животных и штаммов микроорганизмов с ценными для практики признаками и свойствами.

Сорт, порода, штамм — устойчивая группа (популяция) живых организмов одного вида, искусственно созданная человеком и имеющая определенные наследственные особенности.

■ Все особи внутри породы, сорта и штамма имеют идентичные, наследственно закрепленные морфологические, физиологобиологические и хозяйственные свойства и признаки и однотипную реакцию на действие факторов внешней среды.

❖ Основные задачи селекции:

■ достижение высокой урожайности сортов культурных растений, плодовитости и продуктивности пород животных;

■ достижение необходимого качества и химических свойств продукции: вкуса, внешнего вида и лежкости плодов и овощей, содержания белка, клейковины, нужных аминокислот в зерне, жирности и содержания белков в молоке и т.д.;

■достижение необходимых физиологических свойств: скороспелости, засухоустойчивости, морозостойкости, устойчивости к болезням и вредителям и т.д.;

■ создание пород и сортов с ускоренным развитием: повышение «отзывчивости» на подкормку у растений и на корм и содержание у животных;

■ получение пород, сортов и штаммов, пригодных для механизированного или промышленного выращивания и разведения.

Теоретическая база селекции:

■ законы и методы генетики как науки о наследственности и изменчивости;

■ учение о структуре гена, молекулярные основы наследственности;

■ теория мутаций;

■ учение о роли среды в фенотипических проявлениях генотипа;

■ учение о формах искусственного отбора, направленного на выявление и закрепление нужных признаков у селектируемых организмов.

❖ Общие методы селекции:

■ направленный подбор исходного материала для селекции из имеющегося разнообразия растений и животных;

■ близкородственная и неродственная гибридизация;

■ массовый и индивидуальный искусственный отбор;

■ индуцированный мутагенез’,

■ искусственное получение полиплоидов и др.

❖ Основа успеха селекционной работы — генетическое разнообразие исходного материала.

Гибридизация — получение гибридов от скрещивания генетически разнородных организмов.

Инбридинг — это близкородственное скрещивание (близкородственная гибридизация) организмов.

Аутбридинг — неродственное (внутри- или межвидовое) скрещивание (при внутривидовом аутбридинге скрещиваемые особи не должны иметь общих предков в ближайших 4-6 поколениях).

Искусственный отбор — отбор, производимый человеком с целью сохранения для дальнейшего размножения особей, имеющих желаемую комбинацию признаков.

Массовый искусственный отбор — отбор по фенотипу целой группы особей с нужными признаками, от которой получают потомство. В нескольких поколениях потомков отбор приходится повторять, так как у них возможно появление расщепления.

Индивидуальный искусственный отбор — отбор одной особи с нужными признаками и выращивание ее потомков с обязательным контролем наследования данных признаков.

■ Индивидуальный отбор бывает однократным (отбор только родительской особи) или повторяющимся (и родительской особи, и потомков).

■ В результате индивидуального отбора увеличивается число гомозигот, т.е. полученное поколение становится генетически однородным.

Линия — группа родственных организмов, воспроизводящих в ряду поколений устойчивые наследственные признаки. Линия происходит от одного предка или от одной пары общих предков.

Чистая линия — группа организмов, гомозиготных по большинству генов, воспроизводящих в ряду поколений устойчивые наследственные признаки и являющихся потомками одной гомозиготной самоопыляемой особи (у растений) или пары близко-родственных особей (у животных).

■ Чистые линии нередко имеют сниженную жизнеспособность, что связано с переходом в гомозиготное состояние всех рецессивных мутаций, которые преимущественно являются вредными.

■ Чистые линии имеют максимальную степень гомозиготности и представляют очень ценный материал для селекции.

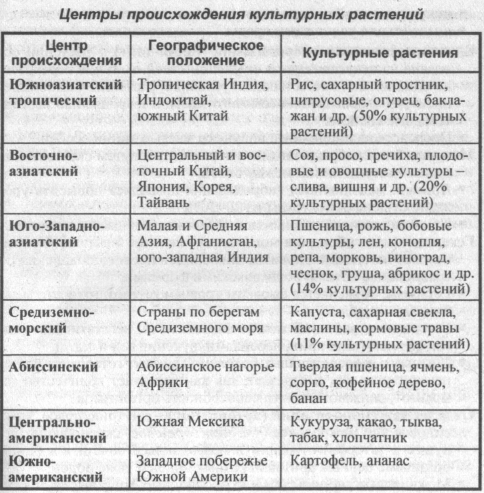

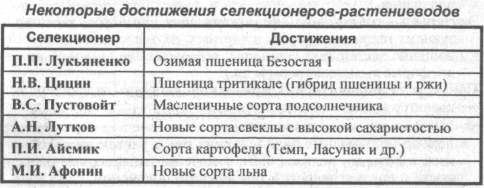

Селекция растений

Селекция растений — наука о выведении новых сортов сельскохозяйственных культур, характеризующихся высокой продуктивностью и качеством урожая, устойчивостью к болезням, вредителям и неблагоприятным условиям окружающей среды.

■ Сорт фенотипически проявляет свои признаки лишь в тех условиях, для которых он был создан.

Исторические этапы селекции растений:

■ начальный этап — окультуривание диких предковых видов растений путем простейшего (бессознательного) искусственного отбора;

■ следующие этапы: направленный массовый и индивидуальный искусственный отбор и гибридизация с последующим отбором.

❖ Методы селекции растений:

■ подбор подходящих родительских пар по месту их происхождения (географически удаленных) или генетически отдаленных (неродственных);

■ индуцированный мутагенез используют при невозможности найти нужный исходный материал; мутации получают с помощью ионизирующих излучений, среди них иногда удается найти полезные, пригодные для дальнейшей селекционной работы;

■ гибридизация (скрещивание);

■ экспериментальная полиплоидия — авто- и аллополиплоидия;

■ искусственный отбор — массовый и индивидуальный;

■ воздействие условиями среды.

Близкородственная гибридизация (инбридинг) у растений основана на искусственном опылении своей пыльцой перекрестно опыляемых (в естественных условиях) растений. Самоопыление ведет к повышению гомозиготности и закреплению наследственных свойств.

■ Посредством инбридинга получают чистые линии особей.

Межлинейная гибридизация — гибридизация путем скрещивания разных чистых линий между собой.

■ Пример: межлинейная гибридизация позволяет повысить урожайность семян кукурузы на 20-30%.

■ При межлинейной гибридизации обычно наблюдается гетерозис.

Гетерозис (или гибридная мощность) — явление повышенной жизнеспособности и плодовитости гибридов первого поколения по сравнению с обеими родительскими формами.

■ Гетерозис объясняется высоким уровнем гетерозиготности межлинейных генов.

■ Гетерозис у растений можно закрепить их вегетативным размножением (клубнями, черенками, луковицами и т.д.).

■ У второго и последующих поколений эффект гетерозиса постепенно снижается и исчезает, так как нарастает количество гомозигот, снижающих жизнеспособность организмов.

Отдаленная гибридизация (аутбридинг) — внутривидовое, межвидовое или межродовое (т.е. межсортовое) скрещивание, ведущее к гетерозиготизации и позволяющее сочетать в одном организме ценные признаки разных видов и даже родов.

■ Межвидовые гибриды обычно бесплодны. Это объясняется содержанием в их геноме различных хромосом, полученных от родительских особей разных видов, которые (хромосомы) при мейозе не конъюгируют.

Экспериментальная полиплоидия — искусственно вызванное (действием повышенной температуры, ионизирующего излучения или некоторых химических соединений) нарушение нормального расхождения хромосом в мейозе или митозе, приводящее к полиплоидии — увеличению числа хромосом в клетке, кратному гаплоидному.

■ Примеры культур-полиплоидов: тритикале — гибрид пшеницы и ржи, клубника, сахарная свекла.

■ Различают автополиплоидию и аллополиплоидию.

Автополиплоидия — кратное увеличение хромосом одного вида. Автополиплоиды часто имеют крупные размеры клеток и всего растения, повышенное содержание ряда хозяйственно ценных веществ, другие желаемые признаки и свойства, обладают повышенной жизнеспособностью, устойчивостью к патогенным организмам (вирусам, бактериям, грибам) и неблагоприятным факторам среды.

■ Автополиплоиды обычно стерильны и размножаются только вегетативно.

Аллополиплоидия — изменение (обычно удвоение) числа наборов хромосом при межвидовой и межродовой гибридизации.

■ Аллополиплоидия используется для восстановления способности к размножению межвидовых диплоидных гибридов. Она приводит к удвоению числа хромосом такого гибрида, что создает возможность конъюгации гомологичных хромосом, и гибрид становится плодовитым.

■ Пример: с помощью аллополиплоидии Г.Д. Карпеченко впервые (в 1924 г.) получил способный к размножению межвидовый гибрид редьки и капусты.

Искусственный отбор производится после получения гибридов.

■ Массовый отбор применяется в отношении перекрестноопыляющихся растений.

■Индивидуальный отбор применяется в отношении самоопыляющихся растений с последующим выделением чистых линий, являющихся исходным материалом для дальнейшей селекции. При индивидуальном отборе результат достигается быстрее, но потомков получается значительно меньше.

Воздействие условиями среды («воспитание» молодых гибридов низкими температурами, бедной питанием почвой и т.д.) включает в действие естественный отбор, который повышает приспособленность дочерних поколений гибридных растений к конкретным условиям среды. Вновь созданный сорт всегда является результатом деятельности человека и окружающей среды.

Другие методы преодоления межвидовой нескрещиваемости:

■ предварительное вегетативное сближение — одно растение прививается на другое, а затем их цветки переопыляются;

■ смешение пыльцы материнского растения с пыльцой отцовского (своя пыльца раздражает рыльце, и оно воспринимает чужую пыльцу).

Селекция животных

Селекция животных — наука о выведении новых пород домашних и сельскохозяйственных животных, обладающих высокой продуктивностью, жизнеспособностью, устойчивостью к болезням и неблагоприятным условиям окружающей среды.

❖ Особенности животных, вытекающие из природы их организма и затрудняющие и замедляющие процесс их селекции:

■ животные, имеющие хозяйственное значение, размножаются только половым способом (отсутствует вегетативное размножение и самооплодотворение);

■ половая зрелость у них наступает относительно поздно, и поэтому смена поколений происходит очень редко;

■ самки приносят немногочисленное потомство.

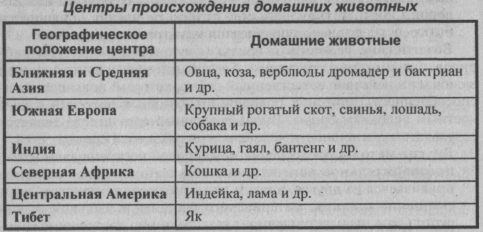

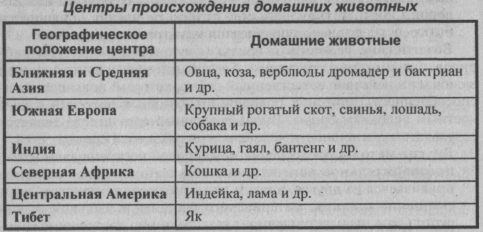

❖ Исторические этапы селекции животных:

■ начальный этап — одомашнивание диких предковых видов животных путем бессознательного искусственного отбора;

■ следующие этапы: направленный, осознанный массовый и индивидуальный искусственный отбор и гибридизация с последующим отбором.

В селекции животных важен учет экстерьера и технологических признаков.

Экстерьер — совокупность фенотипических признаков, характеризующих наружные формы животных, их телосложение и соотношение частей тела (примеры: телосложение скаковой лошади, форма вымени коровы и др.).

Примеры технологических признаков: скорость отдачи молока, характер поведения в группе и др.).

❖ Методы селекции животных:

■ подбор подходящих родительских пар с учетом их родословных, в которых должны быть отмечены экстерьерные особенности и продуктивность в течение ряда поколений;

■ гибридизация (скрещивание) — инбридинг и последующая межлинейная гибридизация, приводящая к гетерозису (примеры: бройлерные цыплята, белая украинская степная свинья); а также внутривидовый аутбридинг (скрещивание домашних животных с дикими предками, дающее плодовитое потомство; пример: тонкорунные овцы меринос + дикий баран архар = архаромеринос) и межвидовый аутбридинг (дающий бесплодное, но представляющее хозяйственную ценность — из-за ярко выраженного гетерозиса — потомство; примеры: лошадь + осел = мул; дромадер + бактриан = нары; белуга + стерлядь = бестер и др.);

■ индивидуальный искусственный отбор по хозяйственным признакам и экстерьеру;

■ испытание производителя по потомству: от производителя получают немногочисленное потомство и сравнивают его продуктивность со средней продуктивностью породы. Если продуктивность дочерей выше, чем матерей, то это свидетельствует о ценности производителя, и его используют для дальнейшего улучшения породы;

■ искусственное осеменение (трансплантация): оплодотворенные яйцеклетки или полученные в пробирке эмбрионы ценных пород животных (крупного рогатого скота, овец и др.) вводят в матку беспородных или низкопродуктивных животных для дальнейшего развития. Это позволяет значительно ускорить селекционную работу, интенсивно использовать высокоценных племенных животных;

■ экспериментальное получение полиплоидов (применяется в селекции тутового шелкопряда): нагреванием или воздействием рентгеновских лучей добиваются слияния ядер и цитоплазмы половых клеток двух близких пород; полиплоиды в дальнейшем размножаются партеногенезом;

■ клеточное клонирование: методом клеточной инженерии в яйцеклетках, полученных от ценных племенных животных, гаплоидные ядра замещаются диплоидными из соматических клеток. Развивающиеся зиготы имплантируются в матку жи-вотных-реципиентов; в результате получается клон особей, которые по генотипу полностью повторяют друг друга.

Селекция микроорганизмов

Роль микроорганизмов в хозяйственной деятельности человека: продуцирование десятков видов органических веществ — аминокислот, нуклеиновых кислот, белков, липидов, сахаров, ферментов, пигментов, антибиотиков, витаминов и др.

❖ Особенности селекции микроорганизмов:

■ селекционер для работы имеет неограниченное количество особей микроорганизмов, выращиваемых на питательных средах;

■микроорганизмы содержат значительно меньше генов, чем клетки высокоорганизованных видов;

■ они имеют простую регуляцию генной активности;

■ они очень быстро размножаются;

■ их гаплоидный геном позволяет проявляться фенотипически любой мутации уже в первом поколении.

♦ Основные методы селекции микроорганизмов:

■ индуцированный мутагенез (для получения мутаций используются ионизирующие излучения и химические мутагены); при этом вероятность возникновения мутаций у микроорганизмов в —100—10000 раз меньше, чем у других организмов, но вероятность выделения мутаций по любому конкретному гену выше в сотни тысяч и более раз; для выявления мутаций используются селективные среды, на которых мутанты растут, а немутировавшие (дикие) клетки погибают;

■ рекомбинирование генов: конъюгация (обмен генетическим материалом между бактериями), трансдукция (перенос гена из одной бактерии в другую с помощью бактериофагов), трансформация (перенос ДНК из одних изолированных клеток в другие), амплификация (увеличение числа копий нужного гена);

■ гибридизация разных штаммов бактерий путем слияния их протопластов;

■ искусственный отбор по продуктивности и технологическим свойствам.

Биотехнология

Биотехнология — производство (как наука и процесс) необходимых человеку продуктов с помощью живых организмов, культивируемых клеток и биологических процессов.

Объекты биотехнологии: микроорганизмы (вирусы, бактерии, протесты, грибы и др.), растения, животные, изолированные из них клетки и субклеточные структуры (органеллы).

❖ Основные направления биотехнологии (как правило, с применением микроорганизмов и/или культивируемых клеток):

■ производство биологически активных соединений (ферментов, витаминов, гормонов и др.) и лекарственных препаратов (антибиотиков, вакцин, сывороток и др.);

■ производство аминокислот и кормовых белков из углеводородов нефти и газа;

■ охрана окружающей среды (разрушение загрязняющих веществ);

■ извлечение ценных металлов из руд и промышленных отходов;

■ создание новых полезных штаммов микроорганизмов, сортов растений, пород животных и т.д.

Генная инженерия<