Понятие об иммунитете органы иммунной системы

Иммунитет — (лат. immunitas — освобождение) — защита организма от генетически чужеродных организмов и веществ, к которым относятся микроорганизмы, вирусы, черви, различные белки, клетки, в том числе и собственные изменённые клетки организма.

Иммунология — наука, изучающая иммунитет.

Иммунный ответ — это реакция организма на внедрение чужеродных агентов.

Антиген — любое чужеродное вещество или организм.

Антитело — вещество организма, распознающее антигены.

Антитела (иммуноглобулины) — особый класс гликопротеинов, присутствующих на поверхности B-лимфоцитов в виде рецепторов (рис. 1). Реагируя на присутствие антигена, они отделяются от мембраны В-лимфоцита и присутствуют в сыворотке крови и тканевой жидкости в виде растворимых молекул (антител). Антитела способны избирательно связываться с конкретными видами чужеродных молекул, которые в связи с этим называют антигенами.

Рис. 1. В-лимфоцит с мембрансвязанными рецепторами

Антитела используются иммунной системой для идентификации и нейтрализации чужеродных объектов — например, бактерий и вирусов.

Антигены, как правило, являются белками или полисахаридами и представляют собой части бактериальных клеток, вирусов и других микроорганизмов.

К антигенам немикробного происхождения относятся белки пыльцы растений, яичный белок и белки трансплантатов тканей и органов, а также поверхностные белки клеток крови при переливании крови.

Аллергены — это антигены, вызывающие аллергические реакции.

История изучения иммунитета

Фундамент иммунологии был заложен изобретением микроскопа, благодаря чему удалось обнаружить первую группу микроорганизмов — болезнетворные бактерии.

В конце XVIII в. английский сельский врач Эдвард Дженнер сообщил о первой удачной попытке предотвратить заболевание посредством иммунизации. Его подход вырос из наблюдений за одним интересным явлением: доярки часто заражались коровьей оспой и впоследствии не болели натуральной оспой. Дженнер ввёл маленькому мальчику гной, взятый из пустулы (нарыва) коровьей оспы, и убедился в том, что мальчик оказался иммунным к натуральной оспе.

Работа Дженнера дала начало изучению теории микробного происхождения заболеваний в XIX в. Пастером во Франции и Кохом в Германии. Они отыскали антибактериальные факторы в крови животных, иммунизированных микробными клетками.

Луи Пастер успешно выращивал различные микробы в лабораторных условиях. Как часто бывает в науке, открытие было сделано случайно при культивировании возбудителей холеры кур. Во время работы одна из чашек с микробами была забыта на лабораторном столе. Было лето. Микробы в чашке несколько раз нагревались под солнечными лучами, высохли и потеряли способность вызывать заболевание. Однако куры, получившие эти неполноценные клетки, оказались защищёнными против свежей культуры холерных бактерий. Ослабленные бактерии не только не вызывали заболевание, а, напротив, давали иммунитет.

В 1881 г. Луи Пастер разработал принципы создания вакцин из ослабленных микроорганизмов с целью предупреждения развития инфекционных заболеваний.

В 1908 г. Илья Ильич Мечников и Пауль Эрлих были удостоены Нобелевской премии за работы по теории иммунитета.

И. И. Мечников создал клеточную (фагоцитарную) теорию иммунитета, согласно которой решающая роль в антибактериальном иммунитете принадлежит фагоцитозу.

Сначала И. И. Мечников как зоолог экспериментально изучал морских беспозвоночных фауны Чёрного моря в Одессе и обратил внимание на то, что определённые клетки (целомоциты) этих животных поглощают все инородные частицы (в т. ч. бактерии), проникающие во внутреннюю среду. Затем он увидел аналогию между этим явлением и поглощением белыми клетками крови позвоночных животных микробных телец. И. И. Мечников осознал, что это явление не питание данной единичной клетки, а защитный процесс в интересах целого организма. Учёный назвал действующие таким образом защитные клетки фагоцитами — «пожирающими клетками». И. И. Мечников первым рассматривал воспаление как защитное, а не разрушительное явление.

Против теории И. И. Мечникова в начале XX в. выступали большинство патологов, так как они считали лейкоциты (гной) болезнетворными клетками, а фагоциты — разносчиками инфекции по организму. Однако работы И. И. Мечникова поддержал Луи Пастер. Он пригласил И. И. Мечникова работать в свой институт в Париже.

Пауль Эрлих открыл антитела и создал гуморальную теорию иммунитета, установив, что антитела передаются ребёнку с грудным молоком, создавая пассивный иммунитет. Эрлих разработал метод изготовления дифтерийного антитоксина, благодаря чему были спасены миллионы детских жизней.

Теория иммунитета Эрлиха говорит о том, что на поверхности клеток есть специальные рецепторы, распознающие чужеродные вещества (антигенспецифические рецепторы). Сталкиваясь с чужеродными частицами (антигенами), эти рецепторы отсоединяются от клеток и в качестве свободных молекул выходят в кровь. В своей статье П. Эрлих назвал противомикробные вещества крови термином «антитело», так как бактерий в то время называли «микроскопические тельца».

П. Эрлих предполагал, что ещё до контакта с конкретным микробом в организме уже есть антитела в виде, который он назвал «боковыми цепями». Теперь известно, что он имел в виду рецепторы лимфоцитов для антигенов.

В 1908 г. Паулю Эрлиху вручили Нобелевскую премию за гуморальную теорию иммунитета.

Чуть раньше Карл Ландштейнер впервые доказал наличие иммунологических различий индивидуумов в пределах одного вида.

Питер Медавар доказал удивительную точность распознавания иммунными клетками чужеродных белков: они способны отличить чужеродную клетку всего по одному изменённому нуклеотиду.

Френк Бёрнет постулировал положение (аксиома Бёрнета), что центральным биологическим механизмом иммунитета является распознавание своего и чужого.

В 1960 г. Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили Питер Медавар и Френк Бёрнет за открытие иммунологической толерантности (лат. tolerantia — терпение) — это распознавание и специфическая терпимость к некоторым антигенам.

Уничтожение генетически изменённых клеток

Одна из функций иммунной системы — это уничтожение генетически изменённых (мутантных) клеток организма. В процессе клеточного деления постоянно происходят ошибки, и одна из миллиона образовавшихся клеток становится мутантной, т. е. генетически чужеродной. В организме человека благодаря мутациям в каждый конкретный момент должно быть более 10 миллионов мутантных клеток. Мутации приводят к изменению функций клетки. Большинство мутантных клеток не способны выполнять свои функции, а многие выходят из-под контроля организма (например, при нарушении апоптоза) и становятся раковыми клетками. Появление таких клеток может привести к возникновению серьёзных заболеваний и гибели организма.

Один из механизмов иммунитета, осуществляемый лимфоцитами (НК-лимфоцитами), направлен на уничтожение именно раковых клеток.

Виды иммунитета

Иммунитет можно разделить на клеточный и гуморальный (рис. 2)

Рис. 2. Клеточный и гуморальный иммунитет

Все разнообразные формы иммунного ответа можно разделить на два типа: врождённый иммунитет и приобретённый иммунитет (рис. 3).

Рис. 3. Классификация иммунитета

Приобретённый иммунитет — это специфический индивидуальный иммунитет, т. е. это иммунитет, который имеется конкретно у определённых индивидуумов и к определённым возбудителям или агентам.

Главными характеристиками приобретённого иммунитета являются специфичность и иммунологическая память. Чем чаще организм встречается с патогеном, тем быстрее и активнее вырабатываются антитела, следовательно — сильнее защита.

Врождённый иммунитет с самого рождения (ещё до первой встречи с антигеном) защищает организм против всего чужеродного, т. е. он не специфичен.

Таким образом, повторная встреча с тем или иным патогенным микроорганизмом не приводит к изменениям врождённого иммунитета, но повышает уровень приобретённого.

Врождённый иммунитет активируется при первом появлении патогена быстрее, но распознаёт патоген с меньшей точностью. Он реагирует не на конкретные специфические антигены, а на определённые классы антигенов, характерные для патогенных организмов (белки вирусного капсида, продукты метаболизма глистов и т. п.).

Врождённый иммунитет может быть наследственным (видовым) и индивидуальным.

Наследственный (видовой) иммунитет — это невосприимчивость всех представителей данного вида к определённому антигену, приобретённая в процессе эволюции:

болезни, которыми болеет человек, но не болеют животные и птицы (корь, натуральная оспа, проказа, вирусный гепатит, холера, гонорея, дизентерия, брюшной тиф и др.);

болезни, которыми болеют животные, но не болеет человек (чума крупного рогатого скота, пироплазмоз собак);

болезни, которыми болеют птицы, но не болеет человек (куриная холера);

болезни, которыми болеют животные и человек, но не болеют птицы (сибирская язва, бешенство и др.).

Индивидуальный врождённый иммунитет определяется теми особенностями, которые передаются организму с родительскими генами и в процессе эмбрионального развития.

В процессе эмбрионального развития через плаценту плоду передаются антитела матери, которые противостоят инфекциям. Передача антител от мамы к ребёнку происходит в основном в последнем триместре беременности.

Иммунитет подразделяется на естественный и искусственный.

Естественный иммунитет возникает самостоятельно в процессе жизни организма.

Естественный иммунитет делится на активный (после перенесённых заболеваний) и пассивный (например, с молоком матери).

До 6 месяцев малыша защищают антитела, передающиеся от матери с грудным молоком. Поэтому важным является исключительно грудное вскармливание. Иммунитет матери защищает ребёнка. Дети, которые находятся на искусственном вскармливании, слабо защищены, т. к. собственных антител у них мало. Только к 6 месяцам организм самостоятельно начинает вырабатывать антитела. Собственный иммунитет ребёнка формируется только к концу первого года жизни.

Искусственный иммунитет организм приобретает в результате применения медицинских препаратов (вакцин и сывороток).

Вакцина — медицинский препарат, содержащий ослабленные или убитые микроорганизмы.

Вакцина вводится абсолютно (!) здоровому человеку для предотвращения заболевания в будущем.

Сыворотка — медицинский препарат плазмы крови без фибриногена, содержащий готовые антитела к определённому патогену (заражающему микроорганизму). Сыворотку получают из крови заражённого данным заболеванием животного (коровы, лошади и т. п.).

Сыворотка с чужими антителами вводится заболевшему человеку в случае, когда организм не способен произвести достаточное количество антител.

Источник

Иммунная система это совокупность органов, тканей и клеток, работа которых направлена непосредственно на защиту организма от различных заболеваний и на истребление уже попавших в организм чужеродных веществ.

Иммунная система это совокупность органов, тканей и клеток, работа которых направлена непосредственно на защиту организма от различных заболеваний и на истребление уже попавших в организм чужеродных веществ.

Данная система является препятствием на пути инфекций (бактериальных, вирусных, грибковых). Когда же в работе иммунной системы происходит сбой, то вероятность развития инфекций возрастает, это также приводит к развитию аутоиммунных заболеваний, в том числе рассеянного склероза.

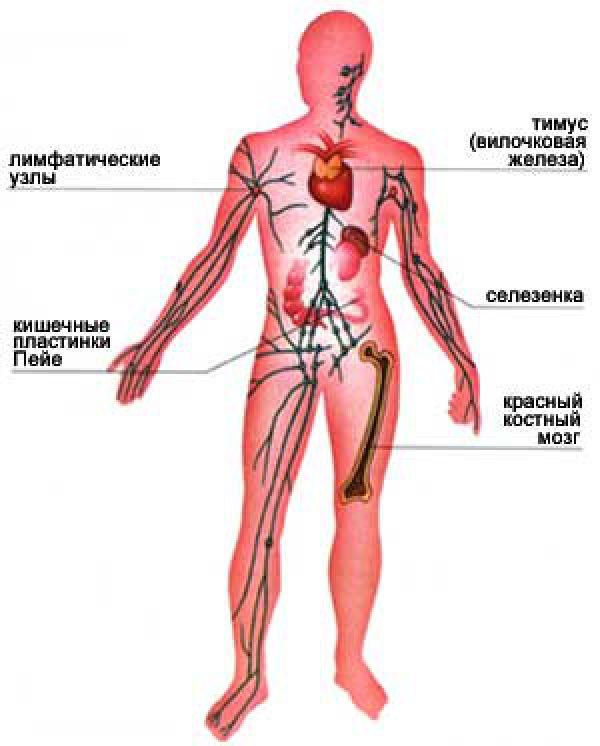

Органы входящие в иммунную систему человека:

- лимфатические железы (узлы),

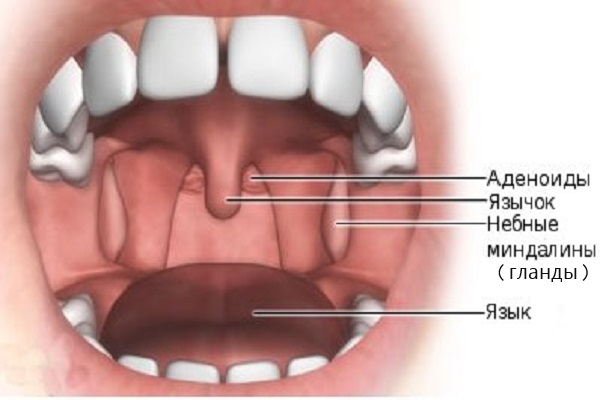

- миндалины,

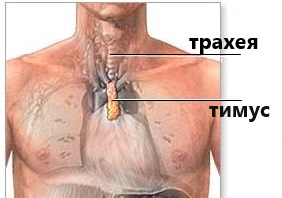

- вилочковая железа (тимус),

- костный мозг,

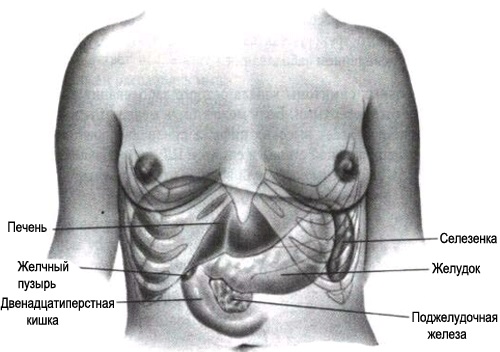

- селезёнка

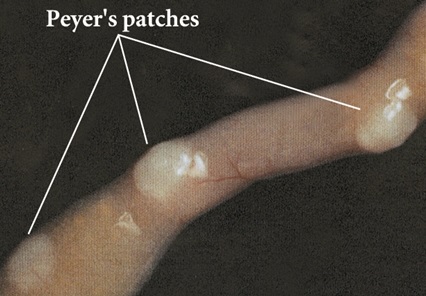

- лимфоидные образования (Пейеровые бляшки).

- лимфа играющая главную роль, сложная система циркуляции, которая состоит из лимфатических протоков соединяющих лимфатические узлы.

Лимфатический узел – это образование из мягких тканей, имеет овальную форму и размером 0,2 – 1,0 см, в котором содержится большое количество лимфоцитов.

Миндалины – это маленькие скопления лимфоидной ткани, располагаются с двух сторон глотки. Селазнообразные, это и фильтр для крови, хранилище для клеток крови, продукции лимфоцитов. Именно в селезёнке старые и неполноценные клетки крови разрушаются. Располагается селезёнка в районе живота под левым подреберьем около желудка.

Миндалины – это маленькие скопления лимфоидной ткани, располагаются с двух сторон глотки. Селазнообразные, это и фильтр для крови, хранилище для клеток крови, продукции лимфоцитов. Именно в селезёнке старые и неполноценные клетки крови разрушаются. Располагается селезёнка в районе живота под левым подреберьем около желудка.

Тимус или вилочковая железа → которая является центральным органом лимфоидного кроветворения и иммунной защиты организма. Железа ответственная за работу всех органов и систем. Располагается данный орган за грудиной. Лимфоидные клетки в тимусе размножаются и «учатся». У детей и людей молодого возраста тимус активен, чем человек старше, тем тимус становится менее активный и уменьшается в размере.

Тимус или вилочковая железа → которая является центральным органом лимфоидного кроветворения и иммунной защиты организма. Железа ответственная за работу всех органов и систем. Располагается данный орган за грудиной. Лимфоидные клетки в тимусе размножаются и «учатся». У детей и людей молодого возраста тимус активен, чем человек старше, тем тимус становится менее активный и уменьшается в размере.

Эзотерики называют вилочковую железу “точка счастья“. Эта железа помогает нейтрализовать негативную энергию, усилить иммунную систему, поддержать жизненный тонус и здоровье… подробнее →

Костный мозг – это мягкая губчатая ткань, расположенная внутри трубчатых и плоских костей. Главная задача костного мозга это продукция клеток крови: лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов.

Селезёнка — орган брюшной полости; самый крупный лимфоидный орган. Имеет форму уплощенной и удлиненной полусферы, похож на железу и расположен в левой верхней части брюшной полости, позади желудка.

Функции селезёнки:

- Лимфопоэз — главный источник образования циркулирующих лимфоцитов; действует как фильтр для бактерий, простейших и инородных частиц, а также продуцирует антитела(иммунная и кроветворная функции).

- Разрушение старых и поврежденных эритроцитов (на гем и глобин) и тромбоцитов, остатки которых затем направляются в печень. Таким образом, селезенка через разрушение эритроцитов участвует в образовании желчи (фильтрационная функция, участие в обмене веществ), в том числе в обмене железа).

- Депонирование крови, накопление тромбоцитов (1/3 всех тромбоцитов в организме).

- На ранних стадиях развития плода селезёнка служит одним из органов кроветворения. К девятому месяцу внутриутробного развития образование как эритроцитов, так и лейкоцитов гранулоцитарного ряда берёт на себя костный мозг, а селезёнка, начиная с этого периода, производит лимфоциты и моноциты. При некоторых болезнях крови, однако, в селезёнке вновь появляются очаги кроветворения

Пейеровы бляшки – Групповые (обобщенные) лимфоидные узелки, , располагаются в стенке кишечника и главным образом в стенке подвздошной кишки. Являются частью имунной и лимфатической системы, обеспечивающей, как чистоту большинства жидкостей нашего организма, так и качественный иммунитет.

Пейеровы бляшки – Групповые (обобщенные) лимфоидные узелки, , располагаются в стенке кишечника и главным образом в стенке подвздошной кишки. Являются частью имунной и лимфатической системы, обеспечивающей, как чистоту большинства жидкостей нашего организма, так и качественный иммунитет.

Зачем же нужны эти скопления лимфоидных клеток. Мы с вами получаем через пищу и воду наряду с необходимыми веществами и массу балластных веществ, а также микроорганизмов. Наша еда и питье никогда не бывают стерильными. Некоторые виды микробов организм убивает с помощью антител – видоизмененных лимфоцитов, способных ценой собственной жизни уничтожить противника. Но этот долгий процесс не всегда заканчивается в пользу организма, может развиться болезнь.

Так вот, в Пейеровых бляшках кишечника происходит встреча антигенов с так называемыми иммуноглобулинами А (IgA) – тоже антителами, но, которые не убивают микроб, а только скапливаются на его поверхности, не давая осесть и прикрепиться к стенке кишки, а главное, проникнуть в кровеносный капилляр. В таком «почетном» сопровождении незнакомый и потенциально опасный микроб выпроваживается из кишечника естественным путем.

Лимфатическая жидкость (лимфа) – это жидкость без цвета, протекающая по лимфатическим сосудам, в ней содержится много лимфоцитов – белых кровяных телец, участвующих в защите организма от болезней. ⇒⇒⇒

Лимфоциты – это образно говоря «солдаты» иммунной системы, именно они отвечают за уничтожение чужеродных организмов или больных клеток (инфицированных, опухолевых и т.д.). Самые важные виды лимфоцитов (В-лимфоциты и Т-лимфоциты) они работают вместе с остальными иммунными клетками и не позволяют вторгнуться в организм инородных субстанций (инфекций, чужеродных белков и т.д.). На первом этапе организм «учит» Т- лимфоциты отличать посторонние белки от нормальных (своих) белков организма. Этот процесс обучения проводится в вилочковой железе (тимусе) в детском возрасте, так как в этом возрасте тимус наиболее активен. Далее человек достигает подросткового возраста, и тимус уменьшается в размере и теряет свою активность.

Интересный факт, что при многих аутоиммунных заболеваниях, и при рассеянном склерозе так же, иммунная система не узнаёт здоровые клетки и ткани организма, а относится к ним как к чужеродным, начинает их атаковать и разрушать их.

Роль иммунной системы человека

Иммунная система появилась вместе с многоклеточными организмами и развивалась, как помощник их выживанию. Она соединяет органы и ткани, которые гарантируют защиту организма от генетически чужеродных клеток и веществ, которые поступают с окружающей среды. По организации и механизмам функционирования она подобна нервной системе.

Обе системы представлены центральными и периферическими органами, способными реагировать на разные сигналы, имеют большое количество рецепторных структур, специфическую память.

К центральным органам иммунной системы относят красный костный мозг, к периферическим – лимфатические узлы, селезёнку, миндалины, аппендикс.

Центральное место среди клеток иммунной системы занимают разные лимфоциты. При контакте с чужеродными телами при их помощи иммунная система способна обеспечить разные формы иммунного ответа: образование специфических антител крови, образование разных видов лимфоцитов.

История исследования

Само понятие иммунитет в современную науку внесли русский ученый И.И. Мечников и немецкий – П. Эрлих, изучавшие защитные реакции организма в борьбе против различных заболеваний, прежде всего, инфекционных. Их совместные работы в этой области даже были отмечены в 1908 году Нобелевской премией. Большой вклад в науку иммунологию внесли также работы французского ученого Луи Пастера, разработавшего методику вакцинации против ряда опасных инфекций.

Слово иммунитет происходит от латинского immunis, которое означает «свободный от чего-либо». Сначала считалось, что иммунитет защищает организм только от инфекционных заболеваний. Однако исследования английского ученого П. Медавара в середине двадцатого века доказали, что иммунитет обеспечивает защиту вообще от любого чужеродного и вредного вмешательства в организм человека.

В настоящее время под иммунитетом понимают, во-первых, устойчивость организма к инфекциям, а, во-вторых, ответные реакции организма, нацеленные на уничтожение и удаление из него всего того, что ему чуждо и несет угрозу. Ясно, что не будь у людей иммунитета, они просто не смогли бы существовать, а его наличие позволяет успешно бороться с заболеваниями и доживать до старости.

Работа иммунной системы

Иммунная система сформировалась за долгие годы эволюции человека и действует, как хорошо отлаженный механизм, и помогает бороться с болезнями и вредоносным влиянием окружающей среды. В ее задачи входит распознавать, разрушать и выводить из организма как проникающие извне чужеродные агенты, так и образующиеся в самом организме продукты распада (при инфекционно-воспалительных процессах), а также патологически изменившиеся клетки.

Иммунная система способна распознать множество «чужаков». Среди них вирусы, бактерии, ядовитые вещества растительного или животного происхождения, простейшие, грибы, аллергены. К их числу она относит и превратившиеся в раковые и потому ставшие «врагами» клетки собственного организма. Главная ее цель – обеспечить защиту от всех этих «чужаков» и сохранить целостность внутренней среды организма, его биологическую индивидуальность.

Как происходит распознавание «врагов»? Этот процесс идет на генном уровне. Дело в том, что каждая клетка несет свою, присущую только данному человеку генетическую информацию (можно назвать ее меткой). Ее-то иммунная система и анализирует, когда обнаруживает проникновение в организм или изменения в нем. Если информация совпадает (метка в наличии), значит – свой, если не совпадает (метка отсутствует) – чужой.

В иммунологии чужеродные агенты принято называть антигенами. Когда иммунная система обнаруживает их, сразу включаются защитные механизмы, и против «чужака» начинается борьба. Причем для уничтожения каждого конкретного антигена организм вырабатывает специфические клетки, их называют антитела. Они подходят к антигенам, как ключ к замку. Антитела связываются с антигеном и ликвидируют его – так организм борется с заболеванием.

Аллергические реакции

Одной из иммунных реакций является аллергия – состояние повышения реагирования организма на аллергены. Аллергены – это вещества или предметы, которые способствуют появлению аллергической реакции в организме. Их делят на внутренние и внешние.

К внешним аллергенам относят некоторые пищевые продукты (яйца, шоколад, цитрусовые), разные химические вещества (духи, дезодоранты), лекарства.

Внутренние аллергены – собственные ткани организма, обычно с измененными свойствами. Например, при ожогах организм воспринимает мертвые ткани, как чужеродные и создаёт для них антитела. Такие же реакции могут произойти при укусах пчел, шмелей, других насекомых. Аллергические реакции развиваются бурно либо последовательно. Когда аллерген действует на организм впервые, то вырабатываются и накопляются антитела с повышенной чувствительностью к нему. При повторном попадании этого аллергена в организм получается аллергическая реакция, например появляется высыпания на коже, различные опухоли.

__________________________________________________

статьи на тему:

Pages: 1 2

Источник