Внутренняя среда организма гомеостаз кровь иммунитет

Внутренняя среда организма складывается из 3 тесно взаимосвязанных компонентов: кровь, лимфа и межклеточная жидкость (тканевая,

интерстициальная).

В капиллярах стенка состоит из одного слоя клеток, что делает возможным газообмен и обмен питательными веществами с окружающими капилляр тканями. Через стенку

сосуда газы, питательные вещества и вода из крови устремляются к клеткам. В клетках происходит тканевое дыхание, в межклеточную

жидкость выделяется углекислый газ, который затем поступает в кровь, соединяется с гемоглобином и, достигая альвеол в легких,

удаляется из организма.

У лимфатических сосудов есть особенность, которую вы всегда обнаружите на рисунке: они начинаются слепо, в отличие от кровеносных

сосудов. Лимфу в них образует вода, поступающая из межклеточной жидкости. Лимфа участвует в перераспределении жидкости в организме.

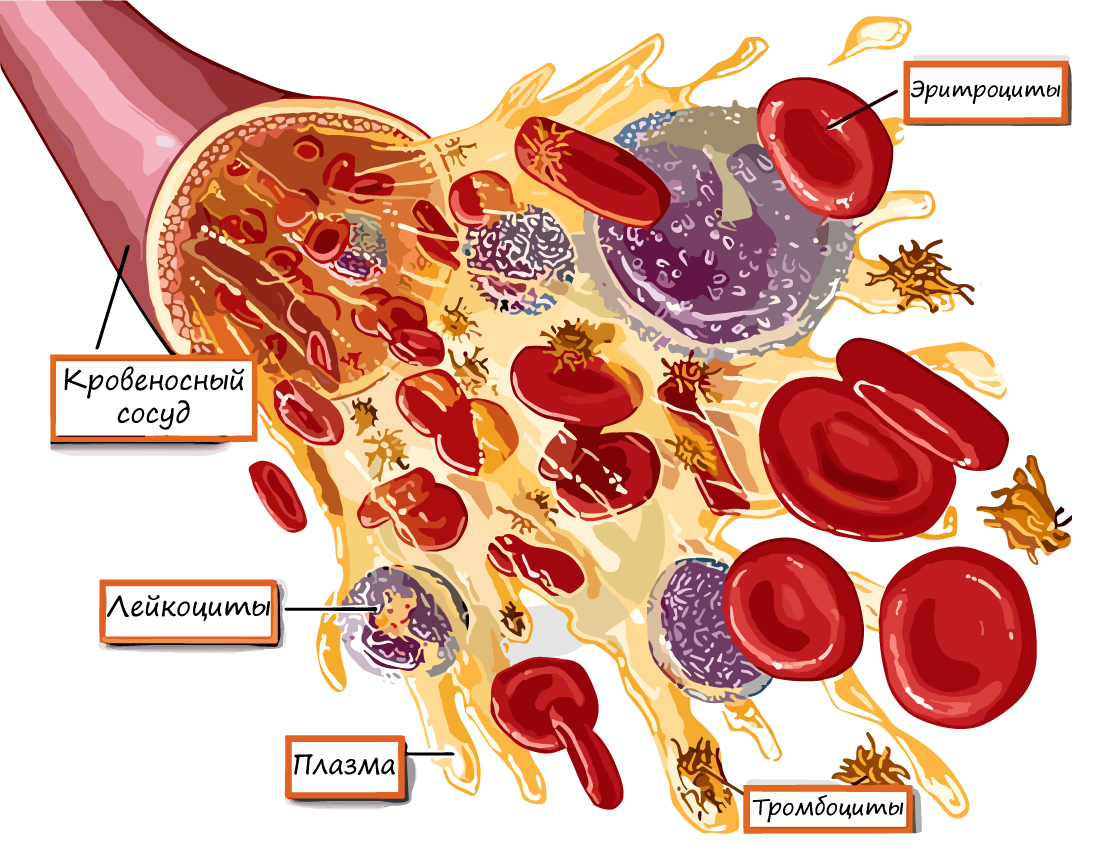

Состав и функции крови

Кровь — важнейшая составляющая внутренней среды организма. Напомню, что эта ткань относится к жидким соединительным

тканям и состоит из плазмы (на 55%) и форменных элементов (оставшиеся 45%). У взрослого человека объем крови составляет 4-6 литра.

Давайте систематизируем и углубим наши знания о крови. Кровь состоит из:

- Плазмы на 55%

- Трофическую (питательную) — белки плазмы являются источником аминокислот

- Буферную — поддерживают кислотно-щелочное состояние (pH крови = 7,35-7,4)

- Транспортную — белки глобулины транспортируют питательные вещества — жиры, а также гормоны, витамины

- Защитную — в крови циркулируют антитела, белки крови (в частности фибриноген) обеспечивают гемостаз

(свертывание крови) - Форменных элементов

- Эритроциты — от греч. ἐρυθρός — красный и κύτος — вместилище, клетка

- C кислородом — оксигемоглобин

- C углекислым газом — карбгемоглобин

- C угарным газом — карбоксигемоглобин

- Лейкоциты — от др.-греч. λευκός — белый и κύτος — вместилище, тело

- Осуществлении фагоцитоза

- Обезвреживании ядов, токсинов

- Участие в клеточном и гуморальном иммунитете

- Тромбоциты — от греч. θρόμβος — сгусток и κύτος — клетка

В состав плазмы входят различные белки: альбумины, глобулины, фибриноген, ионы Ca2+, K+,

Mg2+, Na+, Cl-, HPO4-, HCO3-.

Плазма выполняет ряд важных функций:

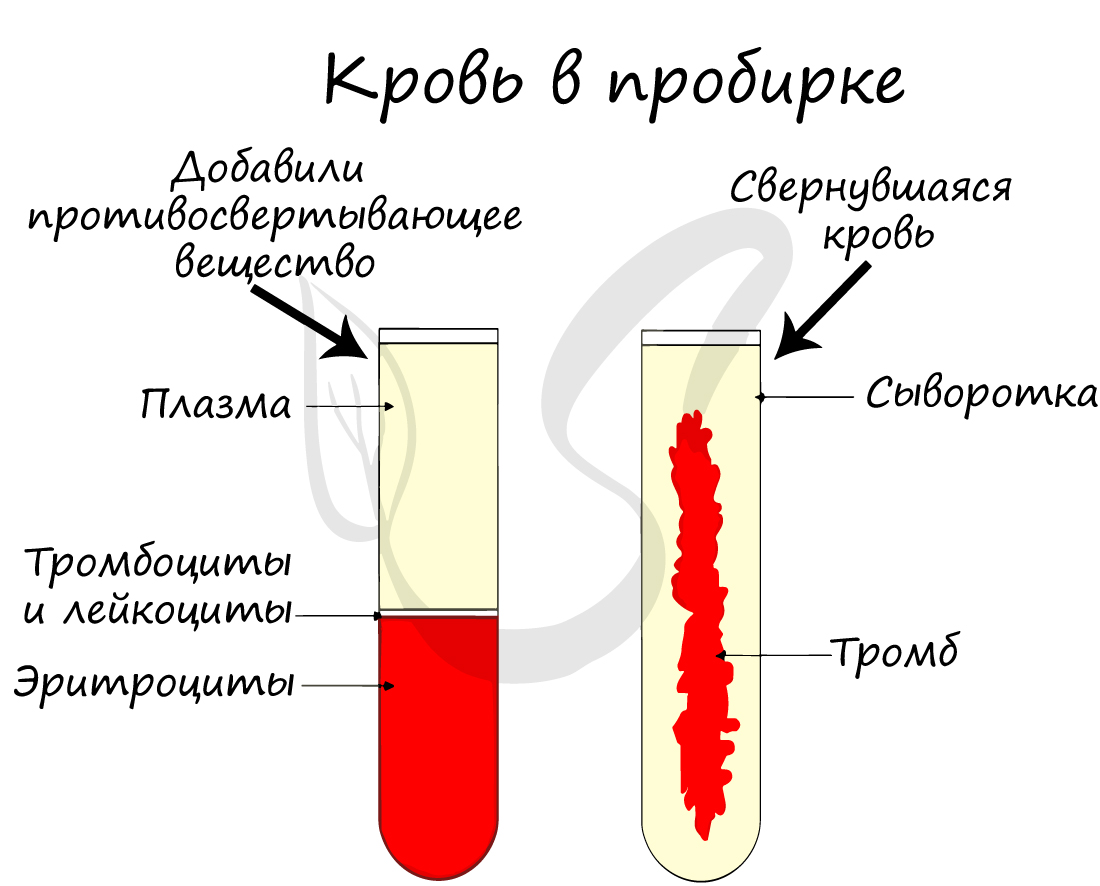

Отметьте, что плазма крови без фибриногена называется сывороткой (она не свертывается, в отличие от плазмы).

Концентрация соли NaCl (хлорида натрия) в крови примерно постоянна и составляет 0,9%.

К ним относятся:

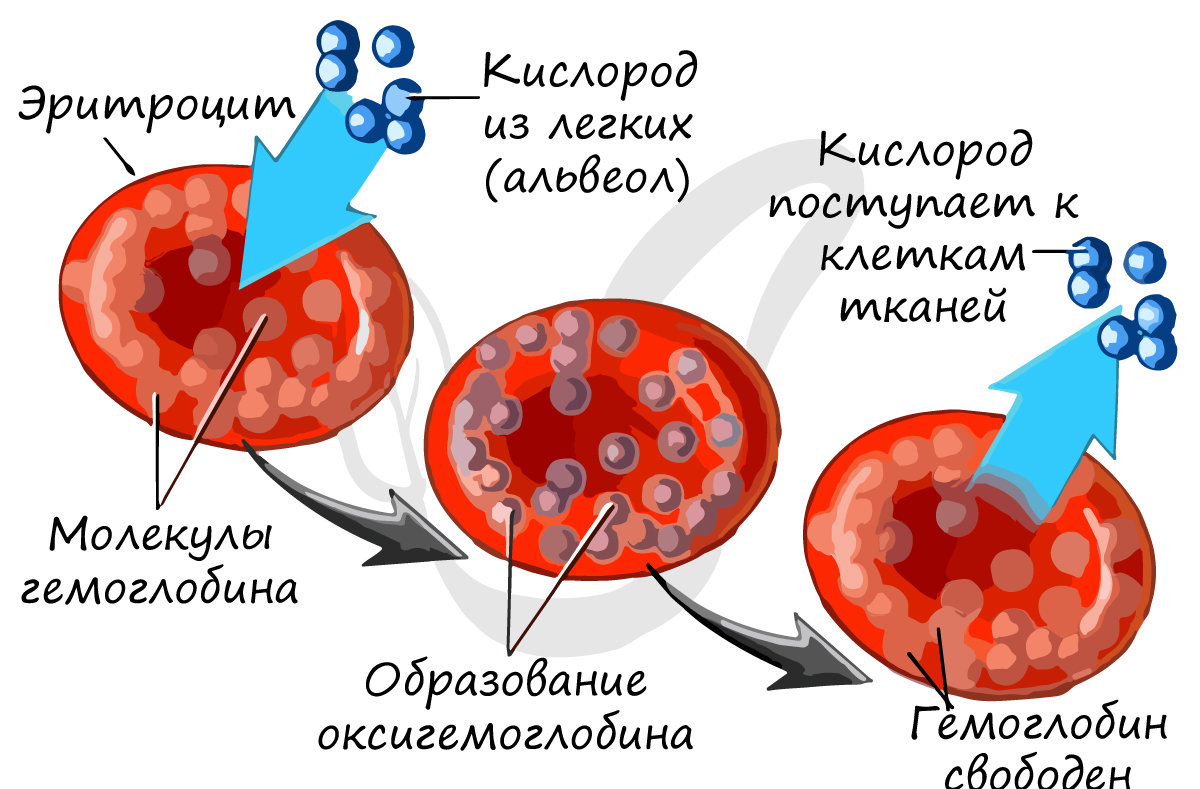

Эритроциты — красные кровяные тельца, основная их

функция — дыхательная — перенос газов: кислорода от альвеол легких к тканям и углекислого газа от тканей к альвеолам.

В 1 мм3 крови находится около 4-5 млн.

Основной белок эритроцита — гемоглобин, состоящий из железосодержащего гема (Fe) и белка глобина.

Эритроциты имеют характерную двояковогнутую форму, лишены ядра (в отличие от эритроцитов других животных, например,

эритроциты лягушки содержат ядро). Их маленький диаметр и способность складываться помогает им проникать через самые

мельчайшие сосуды нашего тела — капилляры, диаметр которых меньше, чем диаметр эритроцита!

Эритроциты дифференцируются в красном костном мозге (в губчатом веществе костей), срок их жизни составляет 120 дней. К окончанию жизненного цикла их форма становится шарообразной. Такие старые шарообразные эритроциты

задерживаются в печени и селезенке, которая называется кладбищем эритроцитов. Здесь они разрушаются, а их остатки

фагоцитируются.

Из статьи о легких вы уже знаете, что гемоглобин образует соединения:

Сродство гемоглобина к угарному газу в 300 раз выше, чем к кислороду, поэтому карбоксигемоглобин

очень устойчив.

Вообразите: при содержании во вдыхаемом воздухе 0,1% угарного газа 80% от общего количества гемоглобина

связываются с угарным газом, а не кислородом! Угарный газ образуется при пожарах в замкнутом пространстве,

отравиться им и потерять сознание можно очень быстро. Если немедленно не вынести человека на свежий воздух,

то летальный исход становится неизбежным.

Запомните, что у людей, живущих в горной местности, количество эритроцитов в крови несколько выше, чем у

обитателей равнины. Это связано с тем, что концентрация кислорода в горах ниже средней, вследствие чего

компенсаторно увеличивается содержание эритроцитов в крови, чтобы переносить больше кислорода.

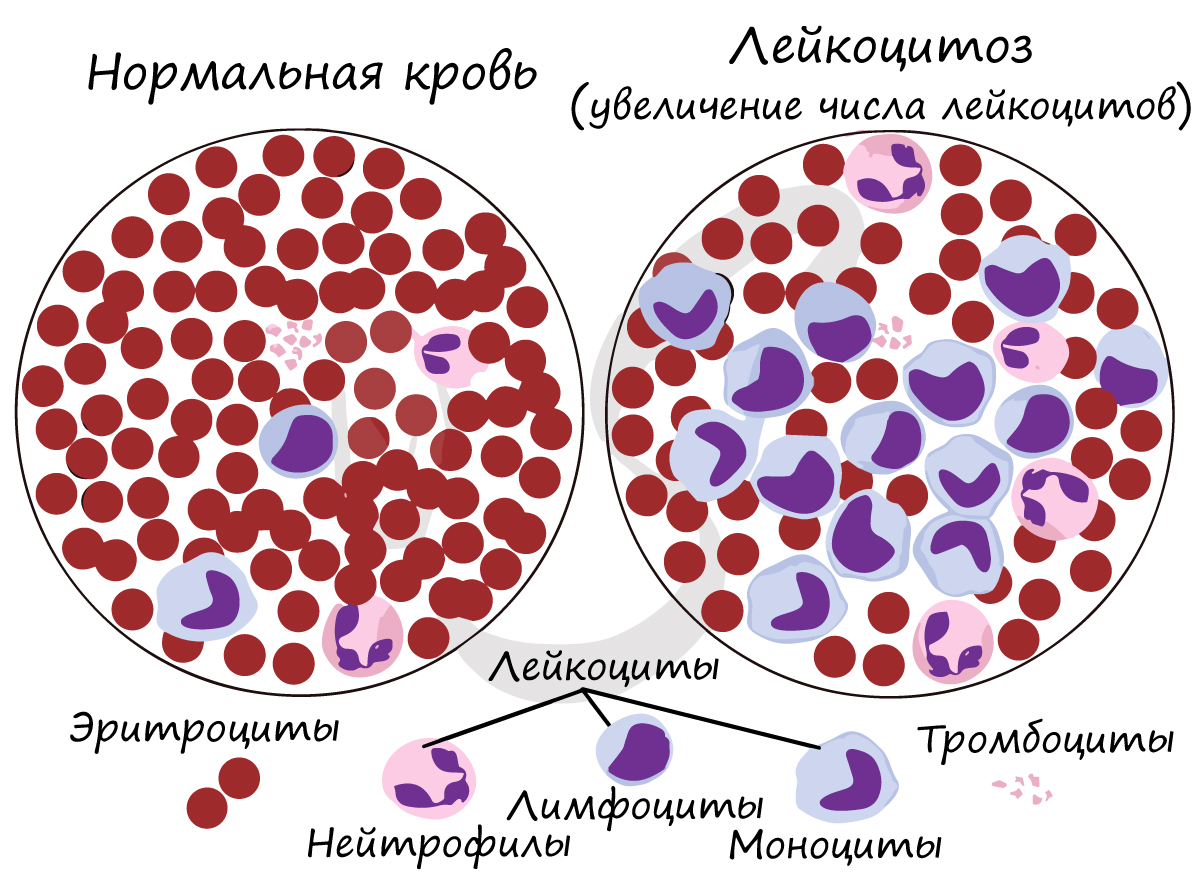

Лейкоциты — белые кровяные тельца, имеющие ядро и не содержащие гемоглобин. Дифференцируются в красном костном мозге,

лимфатических узлах. С кровью переносятся к тканям организма, где проходит основная часть их жизненного цикла: они выполняют защитную функцию, которая заключается в:

Число лейкоцитов в 1 мм3 крови 4-9 тысяч. Лейкоциты разнообразны по форме и строению, среди них встречаются

нейтрофилы, лимфоциты, моноциты. Их деятельность направлена на защиту организма: они обеспечивают иммунитет.

Если лейкоциты

увеличены в анализе крови, то врач может заподозрить инфекционный процесс: во время него лейкоциты возрастают, чтобы

уничтожить бактерии и вирусы, попавшие в организм.

Около 25-40% от всех лейкоцитов составляют лимфоциты, в популяции которых можно обнаружить T- и B-лимфоциты. Они

выполняют важнейшие функции, благодаря которым формируется иммунитет.

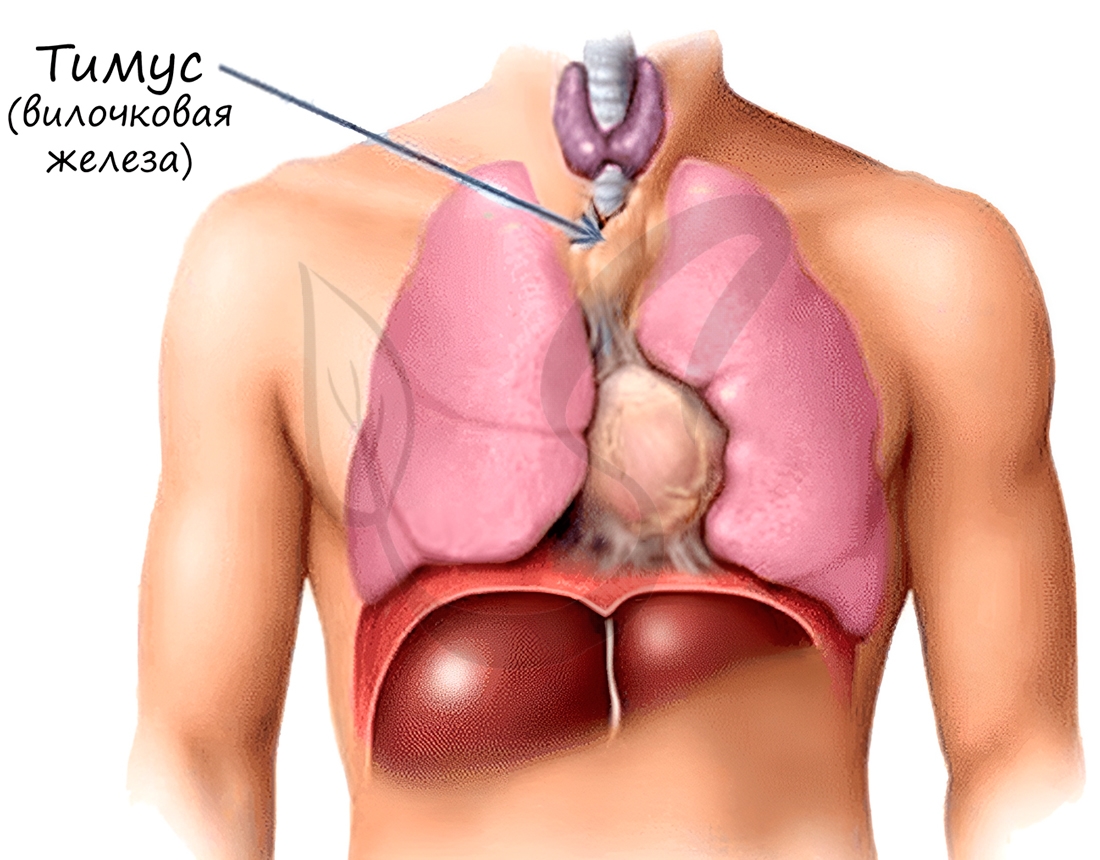

T-лимфоциты созревают в специальном органе — тимусе (вилочковой железе). Они обеспечивают клеточный иммунитет, выявляют

и уничтожают мутантные (раковые) клетки, миллионы которых ежедневно образуются даже у здорового человека. Уничтожают в организме подобные клетки T-лимфоциты путем фагоцитоза.

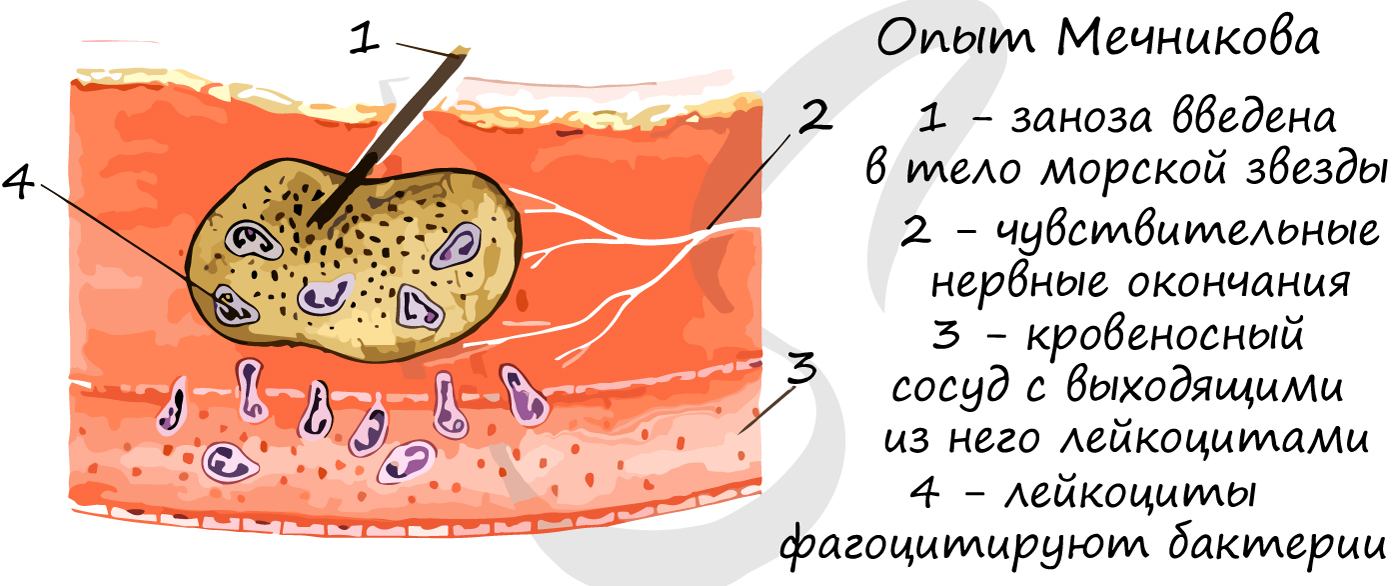

Фагоцитоз — процесс, при котором клетки захватывают и переваривают твердые частицы (другие клетки). Создатель фагоцитарной

теории иммунитета И.И. Мечников провел опыт, который наглядно демонстрирует, что лейкоциты способны выходить из кровеносного

русла в ткани (при воспалении), фагоцитировать попавшие в рану чужеродные белки, бактерии.

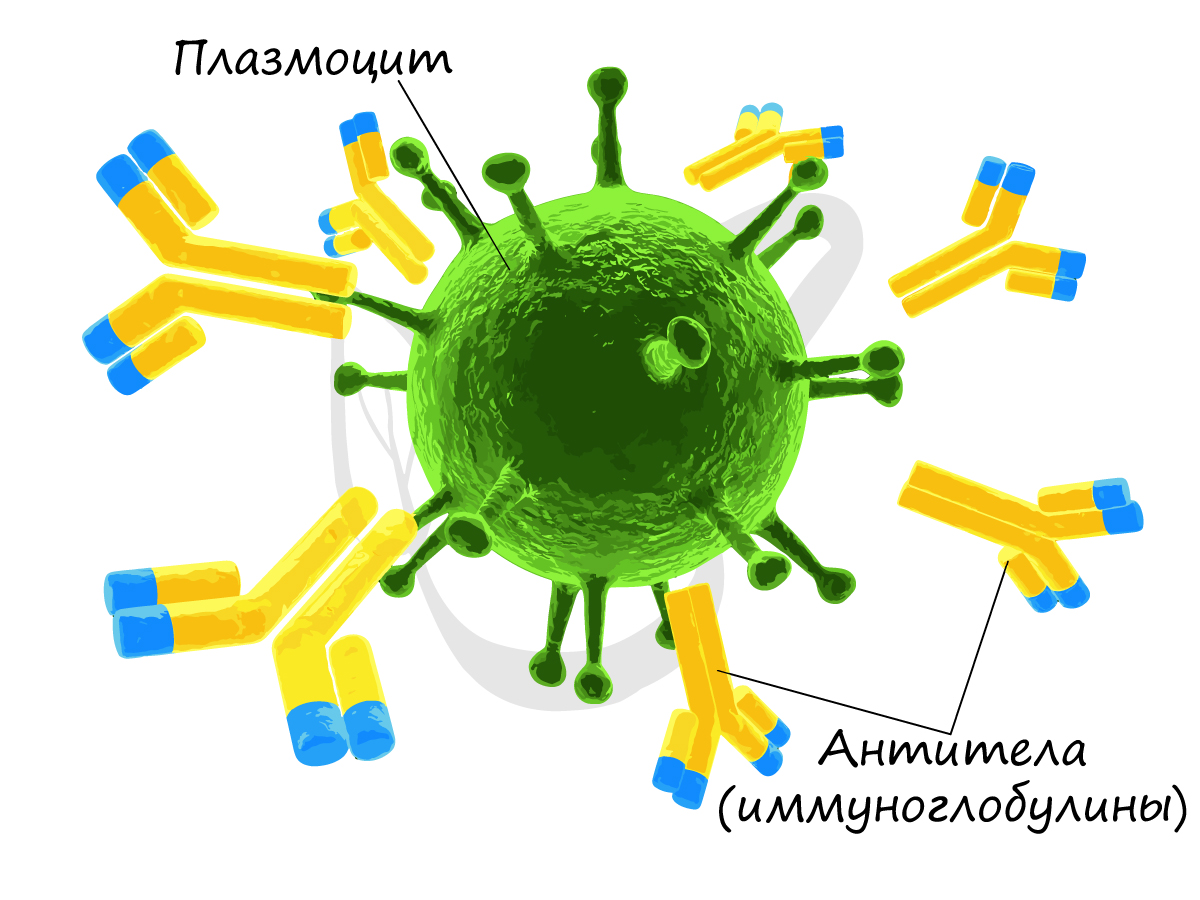

Гуморальный (греч. humor — жидкость) иммунитет обеспечивается B-лимфоцитами. После контакта с антигеном (чужеродное вещество в организме) B-лимфоцит

превращается в плазмоцит — клетку, которая вырабатывает антитела. Антитела (иммуноглобулины) — белковые молекулы, препятствующие размножению микроорганизмов и нейтрализующие выделяемые ими токсины.

Часть плазмоцитов может оставаться в организме после устранения антигена многие годы, эта часть обеспечивает иммунную память, благодаря которой

в случае повторного попадания того же антигена — человек не заболеет, либо легко и быстро перенесет болезнь.

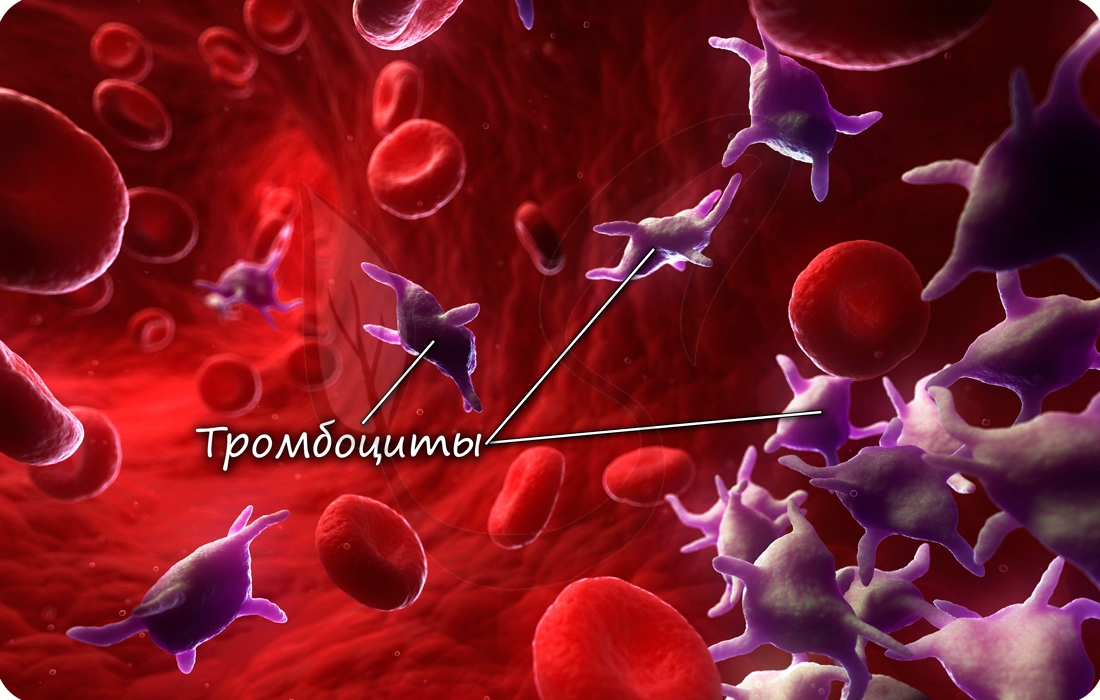

Устаревшее название тромбоцитов — кровяные пластинки. Тромбоциты — клеточные элементы крови, представляющие собой круглые безъядерные

образования. В 1 мм3 насчитывается 250-400 тысяч клеток.

Дифференцируются (образуются) тромбоциты в красном костном мозге. На их поверхности имеются рецепторы,

которые активируются при повреждении кровеносного русла. Они играют важную роль в процессе

гемостаза — свертывания крови, предотвращают кровопотерю.

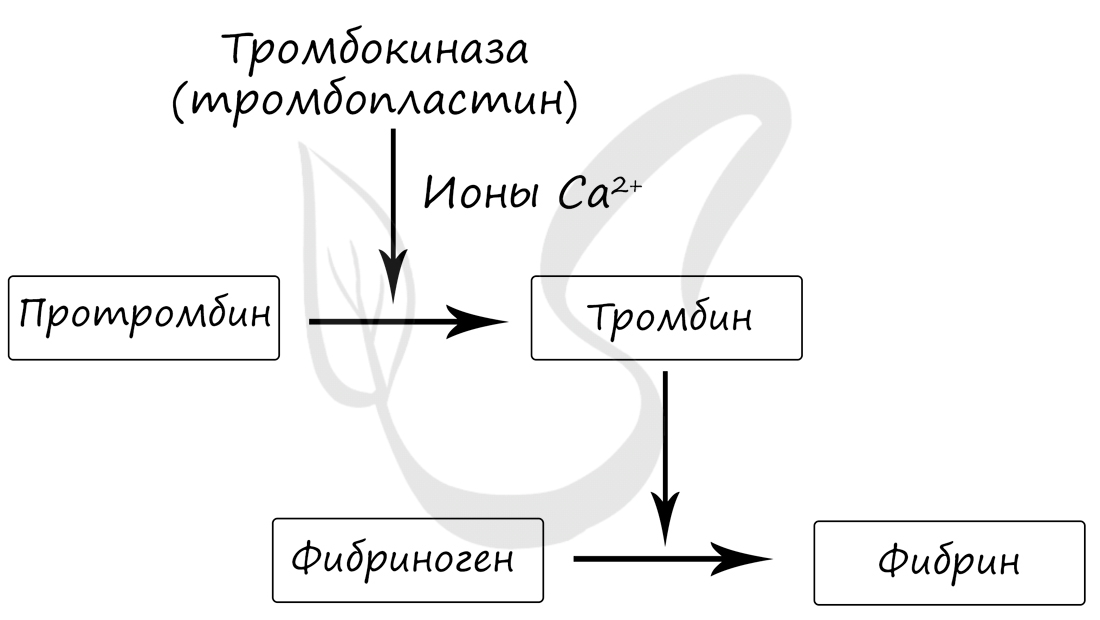

Процесс гемостаза требует нашего особого внимания. Гемостаз (от греч. haima — кровь + stasis — стояние) —

процесс свертывания крови, являющийся важнейшим защитным механизмом от кровопотери. Активируется при

повреждении кровеносных сосудов.

Гемостаз зависит от множества факторов, среди которых важное место отводится ионам Ca2+. Гемостаз происходит

следующим образом: при повреждении сосуда из тромбоцитов высвобождаются тромбопластины, которые способствуют переходу протромбина в тромбин. В свою очередь, тромбин способствует переходу растворимого белка крови, фибриногена, в нерастворимый фибрин.

Истинный тромб образуется при переходе растворимого белка крови, фибриногена, в нерастворимый фибрин, нити которого

создают «сетку», где застревают эритроциты. В результате останавливается кровотечение из сосуда.

Группы крови и трансфузия (переливание)

Не могу утаить, что существует более 30 различных систем групп крови. Наиболее широко используемая (в том числе и в

медицине при переливании крови) — система AB0. Она основана на том факте, что на мембране эритроцитов располагаются различные

антигены, определенные генетически. На основании сходства этих антигенов людей делят на 4 группы.

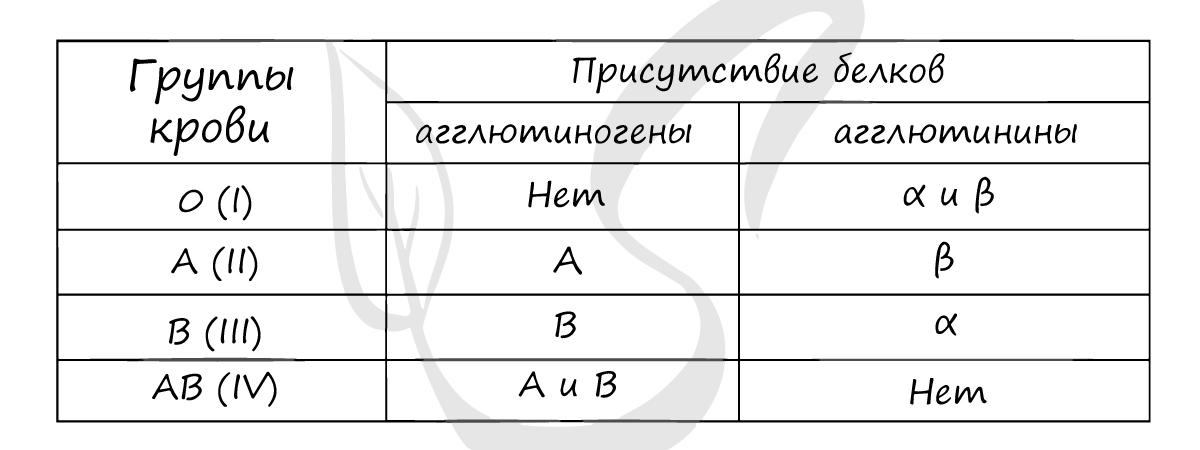

Наибольшее значение в системе AB0 имеют агглютиногены A и B, расположенные на поверхности эритроцитов, и агглютинины α и β.

Если встречаются два одинаковых компонента, к примеру: агглютиноген A и агглютинины α, то начинается реакция агглютинации —

эритроциты начинают склеиваться.

Агглютинацию ни в коем случае нельзя допустить, она может сильно ухудшить состояние пациента

вплоть до летального исхода. При переливании крови строго соблюдается следующее правило: переливается только кровь,

относящаяся к одной и той же группе. Это наилучший вариант, однако, и здесь бывают неудачные переливания, заканчивающиеся

гибелью пациента, ведь ранее я уточнил, что система AB0 является лишь одной из 30 систем групп крови, а учесть их все

не представляется возможным.

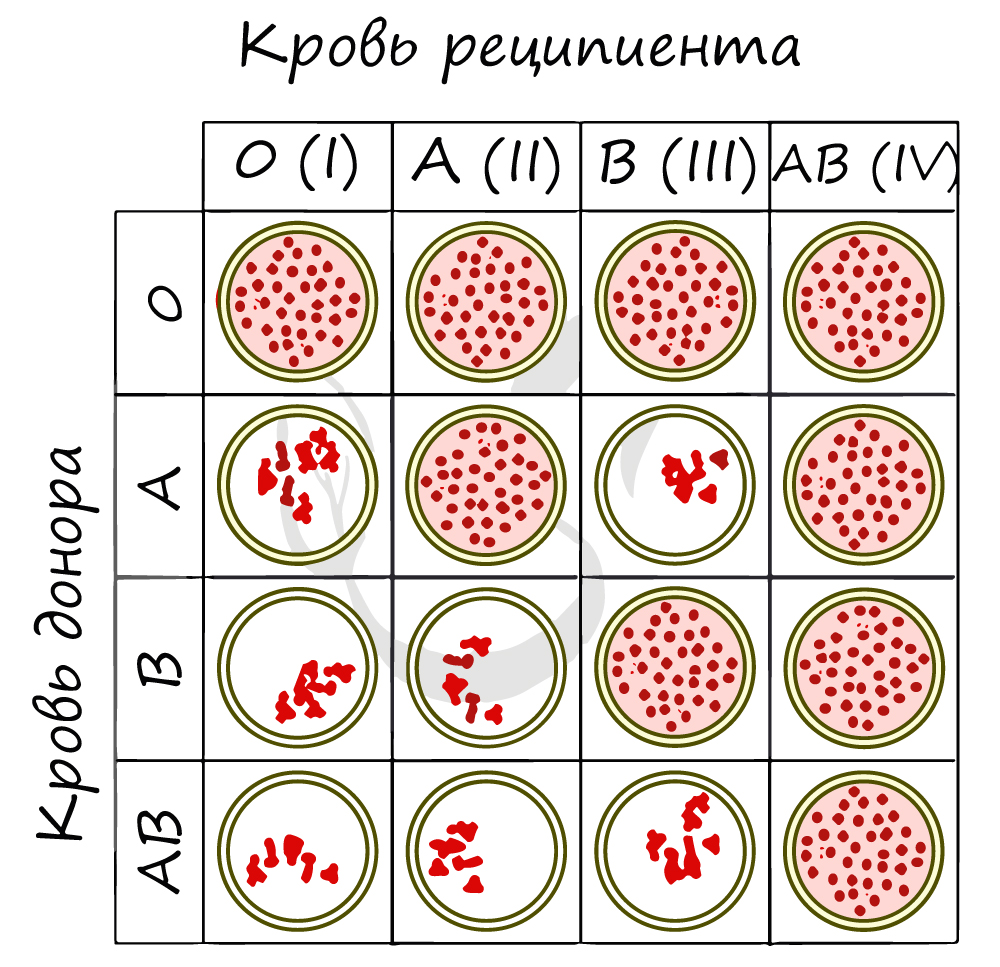

Ниже вы найдете схему, где группы крови (по системе AB0) проверяют на совместимость. Реципиентом называют того, кому переливают кровь,

а донором — от кого переливают. Если вы видите сгустки эритроцитов, то это значит, что произошла агглютинация, и переливание крови от донора к реципиенту ни к чему хорошему не приведет.

Предлагаю еще раз расставить все точки над i, ответив на вопрос — «Почему агглютинация произошла при смешении

II (A) и I (O) групп крови?» Ответить можно, вспомнив, что II(A) содержит агглютиноген A и агглютинин β;

I (O) группа содержит агглютинины α и β.

Из-за того, что вместе оказываются агглютинин α и агглютиноген A между эритроцитами начинается агглютинация — они

склеиваются.

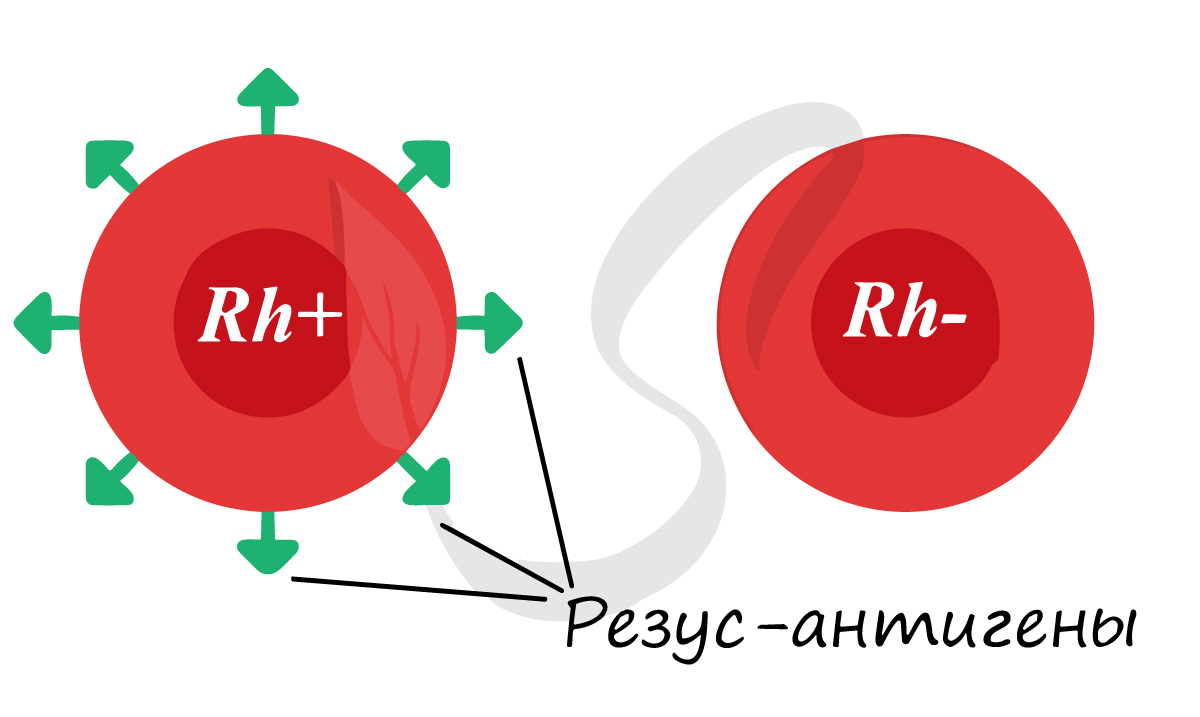

Резус-фактор (Rh-фактор) и резус-конфликт

Помимо агглютиногенов системы AB0 на поверхности эритроцитов могут присутствовать резус-антигены. «Могут» — потому что

у большинства людей они есть (85%), а у некоторых резус-антигены отсутствуют (15%). Если данные белки имеются, то

говорят, что у человека положительный резус-фактор, если белки отсутствуют — отрицательный резус-фактор.

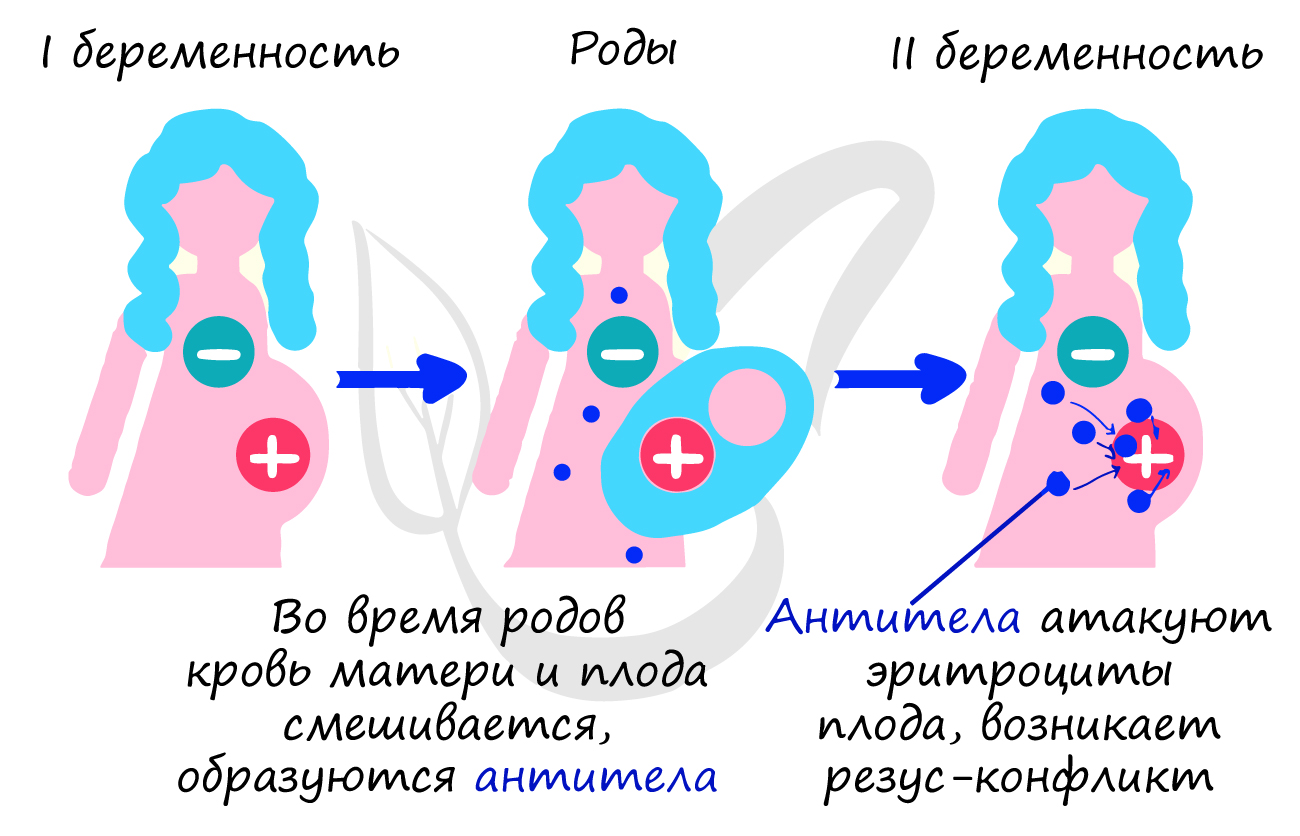

Особую важность приобретает резус-фактор у матери и плода. Если женщина резус-отрицательна, а плод

резус-положителен, то при повторной беременности существует риск резус-конфликта: антитела матери начнут атаковать

эритроциты плода, которые разрушатся и плод погибент от гипоксии (нехватки кислорода).

Заметьте — при первой беременности нет угрозы резус-конфликта. Если женщина резус-положительна, то никакого резус-конфликта

не может быть априори, независимо от того резус-положительный или резус-отрицательный плод.

Опасность резус-конфликта вовсе не значит, что вы должны выбирать свою половинку руководствуясь наличием или отсутствием

резус-антигенов)) Они не должны вам препятствовать!) Доложу вам, что на сегодняшней день арсенал лекарственных препаратов

помогает устранить резус-конфликт и успешно рожать женщине во 2, 3, и т.д. раз. Главное, чтобы беременность протекала под наблюдением врача с самого раннего срока.

Лимфа, лимфатическая система

Лимфа, как и кровь, образует внутреннюю среду организма. В самом начале статьи была схема, на которой видно, как кровь,

тканевая жидкость и лимфа соотносятся друг с другом. В норме избыток жидкости выводится из тканей по лимфатическим сосудам.

Состав лимфы близок к плазме крови: в лимфе можно обнаружить антитела, фибриноген и ферменты. Лимфатические сосуды

впадают в лимфатические узлы, которые М.Р. Сапин, выдающийся анатом, называл «сторожевые посты». Здесь появляются

лимфоциты — важнейшее звено иммунитета, и происходит фагоцитоз бактерий.

Подытоживая полученные знания, давайте соберем вместе функции лимфатической системы:

- Защитная — в лимфатических узлах образуются лимфоциты, происходит фагоцитоз бактерий

- Транспортная — в лимфатические сосуды кишечника всасываются жиры

- Возврат белка в кровь из тканевой жидкости

- Перераспределение жидкости в организме

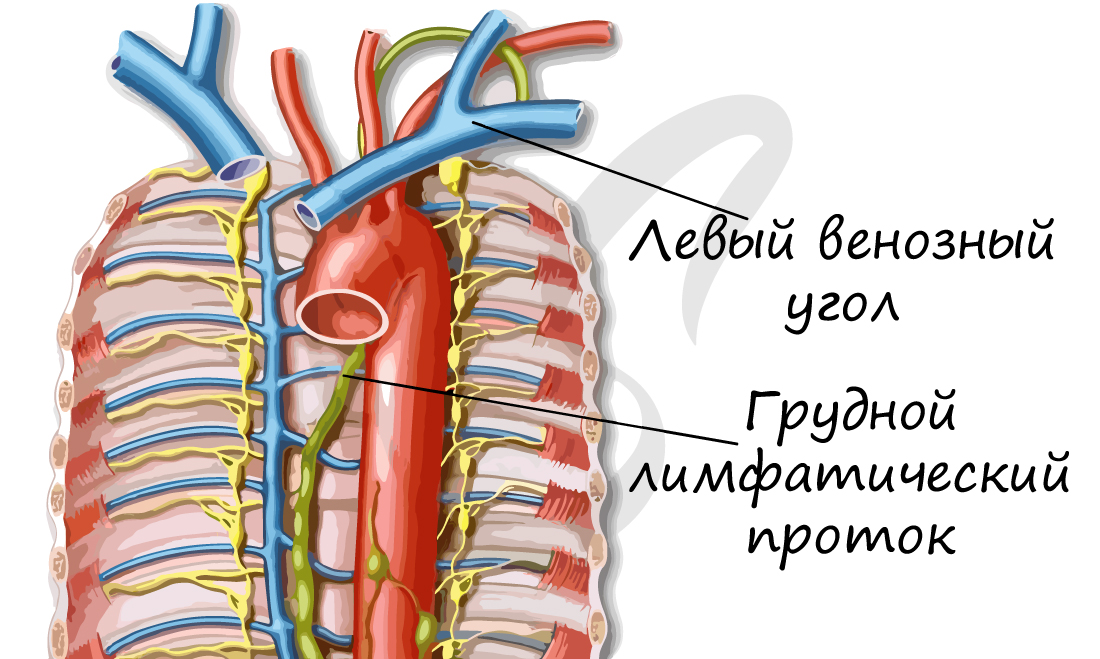

Куда же течет вся лимфа с жирами, лимфоцитами и белками? В конечном итоге лимфатическая система соединяется с кровеносной,

впадая в нее в области левого и правого венозных углов. Таким образом, лимфатическая и кровеносная системы теснейшим образом

связаны друг с другом.

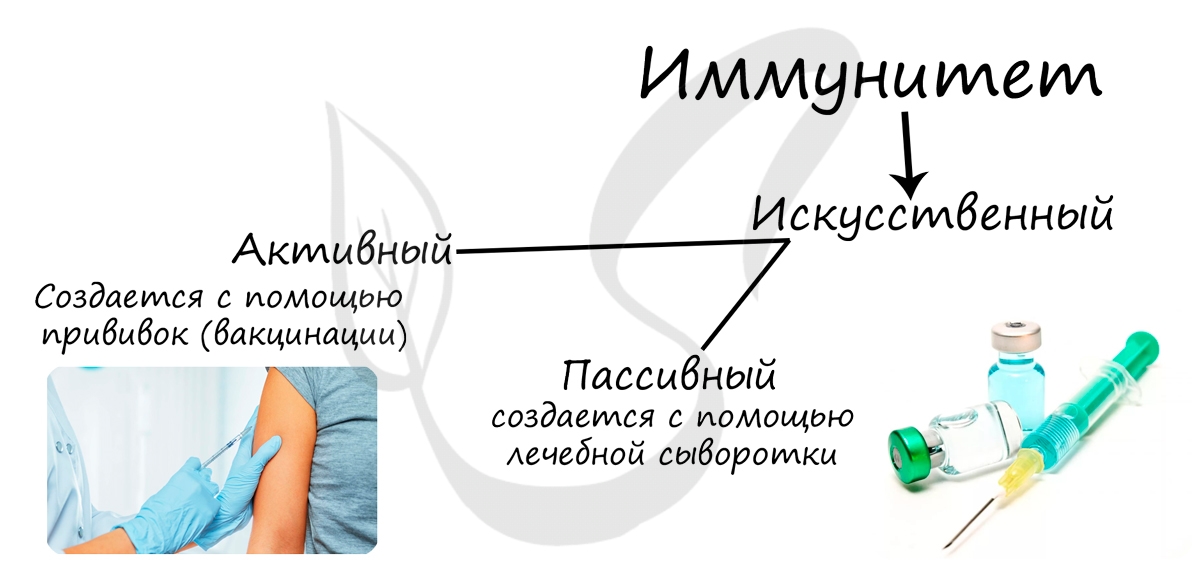

Виды иммунитета

Мы уже отчасти касались темы иммунитета в нашей статье и отмечали особый вклад И.И. Мечникова в создании фагоцитарной теории

иммунитета.

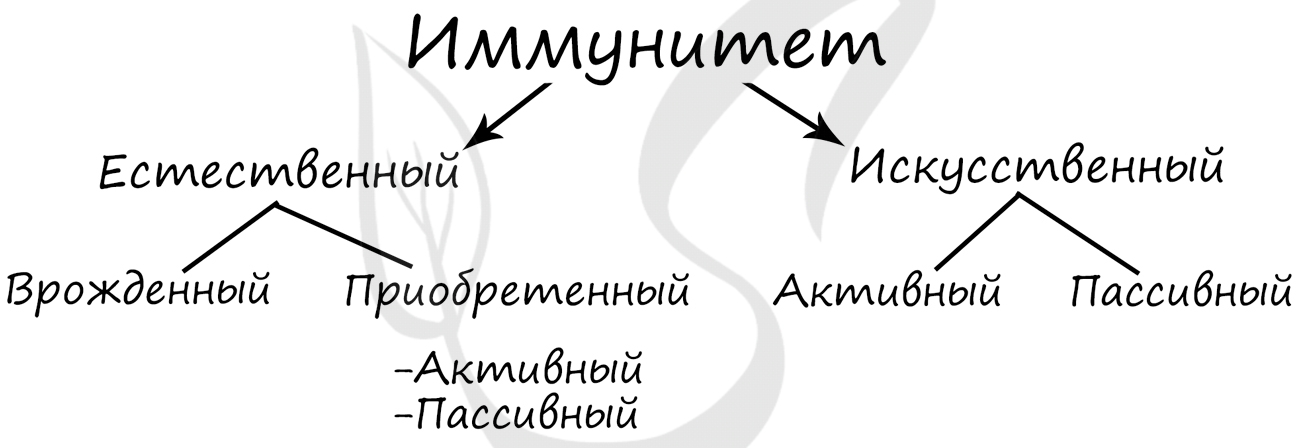

Иммунитет — способ защиты организма и поддержания гомеостаза внутренней среды, предупреждающий размножение

в организме инфекционных агентов. Выделяют естественный и искусственный иммунитет.

Естественный иммунитет включает в себя врожденный (видовой) и приобретенный (индивидуальный).

Врожденный иммунитет заключается в невосприимчивости человека к болезням животных: человек не может заболеть многими

болезнями собак, и, наоборот, собаки невосприимчивы ко многим заболеваниям человека.

Приобретенный (индивидуальный) иммунитет бывает активный и пассивный.

- Активный

- Пассивный

Вырабатывается человеком в ответ на внедрение инфекционного агента через 10-12 дней (образование антител)

Состоит в переходе материнских антител в кровь плода, также антитела поступают вместе

с грудным молоком. Пассивным этот вид иммунитета называется потому, что сам организм антитела не вырабатывает, а использует уже готовые.

Искусственный иммунитет делится на активный и пассивный.

Активный искусственный создается с помощью прививок — вакцинации. При вакцинации в организм здорового человека вводят разрушенные или ослабленные инфекционные агенты (вакцину), с которыми лейкоциты легко справляются, в результате чего вырабатываются антитела. Это напоминает тренировку перед матчем: когда настоящий вирус/бактерия попадут

в организм, лейкоцитам будет все о них известно, и они быстро выработают антитела, за счет чего заболевание пройдет либо в легкой,

либо в бессимптомной форме.

Пассивный искусственный иммунитет подразумевает применение лечебной сыворотки, которая содержит готовые антитела к возбудителю

заболевания. Часто сыворотки применяются в экстренных случаях, когда заболевание протекает тяжело и медлить нельзя. Существует

противоботулиническая сыворотка (применятся при тяжелейшем заболевании — ботулизме), антирабическая сыворотка (против вируса

бешенства).

Лечебные сыворотки получают из крови животных, зараженных определенным вирусом или бактерией. Получение сыворотки заключается

в выделении из крови готовых антител к данному возбудителю. Применяются сыворотки не только в лечебных, но и в профилактических

целях.

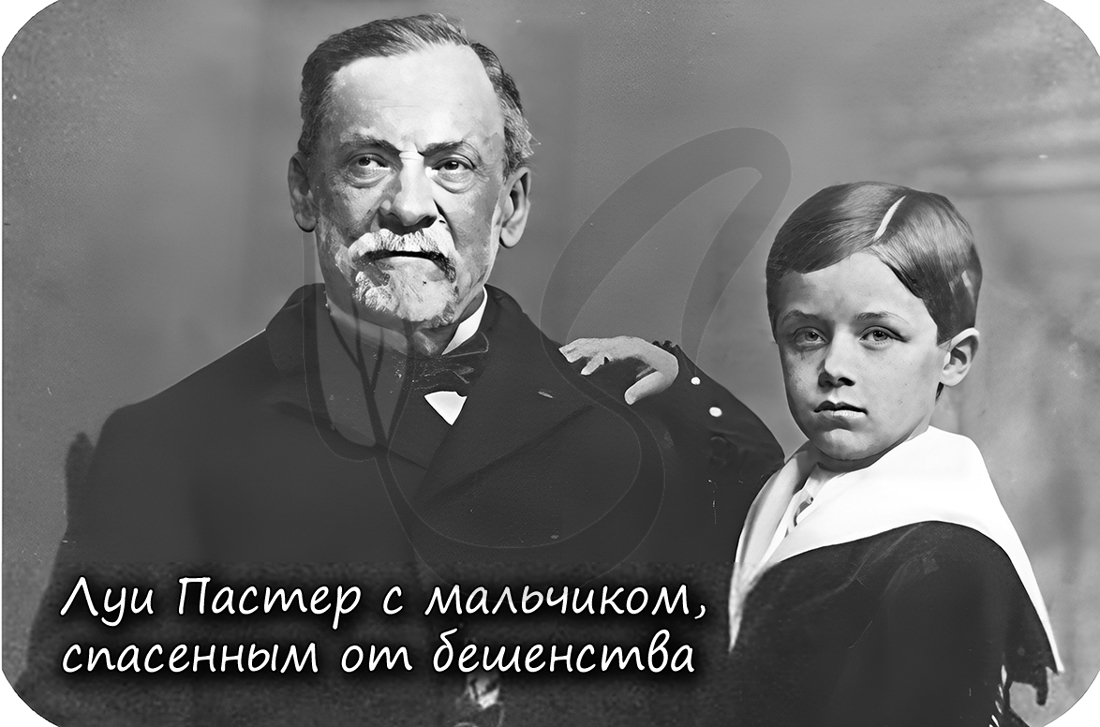

Позвольте добавить краткую и важную историческую сводку. Первая прививка была сделана Эдвардом Дженнером в 1796 году. Он заметил, что

доярки, переболевшие коровьей оспой, невосприимчивы к натуральной. Получив согласие родителей ребенка, Дженнер заразил ребенка (!) коровьей оспой, тот перенес ее и через две недели был невосприимчив к натуральной оспе. Так Эдвард Дженнер начал эпоху вакцинации.

Луи Пастер также внес огромнейший вклад, создав и сделав первую прививку от бешенства в 1885 году. Мать привезла к нему в Париж сына,

которого покусала бешеная собака. Было очевидно, что без вмешательства мальчик умрет. Пастер взял на себя огромную ответственность (к слову,

не имея врачебной лицензии) и 14 дней вводил мальчику изобретенную вакцину. Мальчик вылечился, симптомы бешенства не развились. Примечательно,

что всю взрослую жизнь спасенный юноша посвятил Пастеру, работая сторожем в Пастеровском музее.

Заболевания

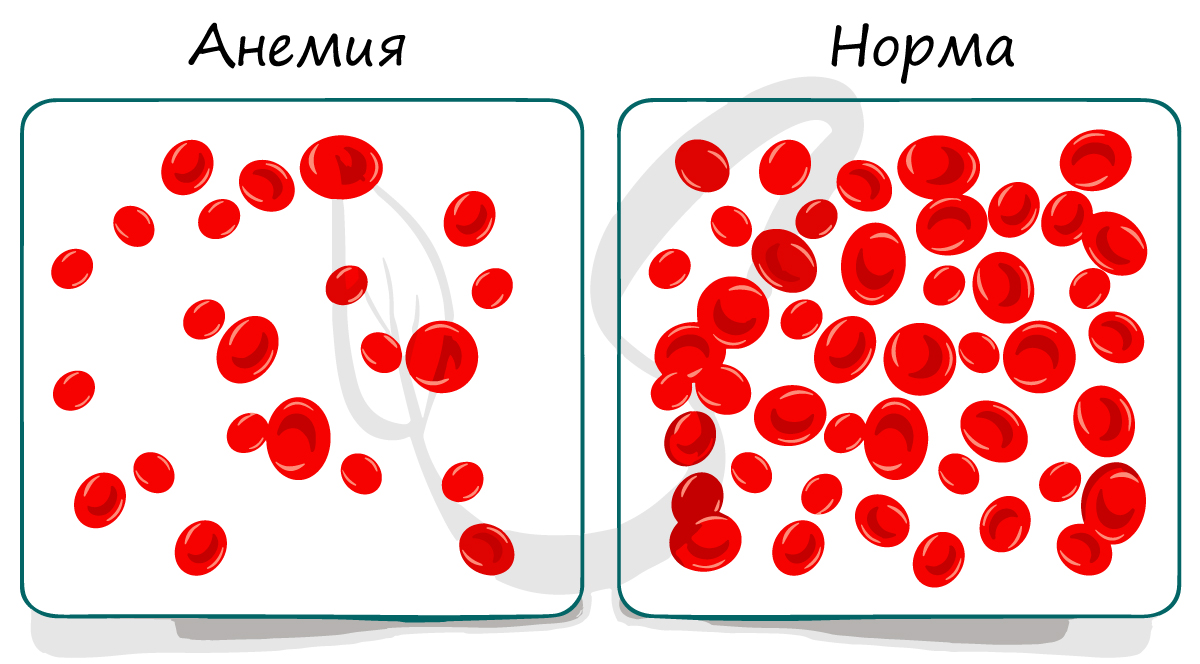

Анемия (от др.-греч. ἀν- — приставка со значением отрицания и αἷμα «кровь»), или малокровие — снижение концентрации гемоглобина в крови,

очень часто с одновременным уменьшением количества эритроцитов. Вам уже известна основная функция эритроцитов, и вы легко сможете догадаться,

что при анемии кислорода к тканям поступает меньше должного уровня — отсюда и развиваются симптомы анемии.

Пациенты могут жаловаться на непривычную одышку (учащение дыхания) при незначительных физических нагрузках, общую слабость, быструю утомляемость,

головную боль, сердцебиение, шум в ушах. При анализе крови анемию выявить легко, гораздо сложнее выявить причину, из-за которой анемия возникла.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

· Внутренняя среда организма — совокупность жидкостей организма, находящихся внутри него в определённых резервуарах (сосуды) и в естественных условиях никогда не соприкасающихся с внешней окружающей средой

· К внутренней среде организма относятся кровь, лимфа, тканевая и спинномозговая жидкости

· Резервуаром для крови и лимфы являются сосуды, соответственно кровеносные и лимфатические, для спинномозговой жидкости — желудочки мозга, подпаутинное пространство и спинномозговой канал

· Тканевая (межклеточная) жидкость не имеет собственного резервуара и располагается между клетками в тканях тела

Общие функции внутренней среды организма 1. Трофическая — обеспечение клетки питательными веществами и кислородом 2. Выделительная (экскреторная) – удаление из клеток токсичных продуктов обмена веществ 3. Регуляторная — транспорт гормонов гуморальной (химической регуляции) 4. Гомеостаз — поддержание постоянства химического состава и физико-химических особенностей организма

Взаимосвязь жидкостей внутренней среды

· Безбелковая плазма крови непрерывно вытекает из капилляров (фильтруется через неплотно сомкнутые клетки однослойной стенки) и становится тканевой жидкостью – тканевая жидкость – безбелковая плазма крови (содержит меньше белков, больше углекислого газа) – функции – посредник между кровью и клеткам – большая часть тканевой жидкости поступает обратно в капилляры (10% не попадает в сосуды)

· Избыток тканевой жидкости всасывается в лимфатические капилляры и становится лимфой — состав лимфы похож на состав плазмы крови (меньше белков и солей, значительно больше жиров) — лимфа собирается в крупные сосуды, впадающие в вены шеи, превращаясь в кровеносных сосудах в плазму крови

· Тканевая жидкость и лимфа – производные крови

· Если питательные вещества поступают в одну часть системы, они неизбежно попадают и во все другие части

Кровь (плазма крови) . лимфа

Тканевая жидкость

Гомеостаз

· Многоклеточным организмам для существования необходимо сохранять постоянство внутренней среды Гомеостаз (от гомео… и греч. stásis — состояние, неподвижность) в физиологии — относительное динамическое постоянство химического состава и физико-химических свойств внутренней среды —представление о постоянстве внутренней среды было сформулировано К. Бернаром. (франц.) — параметры внутренней среды меняются в сравнительно узких пределах, несмотря на значительные изменения внешних условий) — к строгим (константным), способным изменяться в незначительной степени и ненадолго, параметрам, относятся: химический состав ( содержание воды и солей (ионов натрия, калия, кальция, хлора, водорода), глюкозы, белкови физико-химические показатели: температура, осмотическое давление крови и тканевой жидкости, кислотно-щелочной баланс (рН+)

· Динамичность гомеостатических параметров (способность изменяться в определённых интервалах без вреда для организма) значительно снижает зависимость организма от внешних условий

· Осуществляется как в целостном организме, так и на органном, клеточном и молекулярном уровнях – осуществляется по принципу обратной связи с помощью нервной (центр локализуется в гипоталамусе промежуточного мозга) и гуморальной (гормоны) регуляции

· Значение гомеостаза – поддержание условий для оптимальной активности ферментов обмена веществ — постоянство состава внутренней среды обеспечивает нормальный обмен веществ в клетках и выполнение свойственных им функций; его нарушение всегда ведёт к патологиям, связанным с неправильной работой ферментов обмена

· Постоянство внутреннеё среды – гомеостаз – поддерживается непрерывной работой всех тканей и органов

· Поддержание гомеостаза – единственный возможный способ существования любой открытой системы, находящейся в постоянном контакте с внешней средой

Основные вопросы темы

1. Из каких компонентов состоит внутренняя среда организма? Какова её роль в жизни клеток?

2. Откуда клетки тела получают кислород и питательные вещества?

3. Почему необходимо поддерживать относительное постоянство внутренней среды организма

4. Как внутренняя среда связана с внешней?

5. Как взаимосвязаны друг с другом компоненты внутренней среды организма?

6. К каким последствия приводит нарушение гомеостаза и почему?

7. Почему кровь, постоянно теряющая жидкую плазму, остаётся нормальной консистенции?

Система крови

· Является разновидностью соединительной ткани (образуется из соединительной ткани зародыша – мезенхимы) Функции крови 1. Питательная (трофическая) – кровь переносит питательные вещества от пищеварительного тракта к клеткам организма 2. Дыхательная(респираторная) – перенос кислорода от лёгких к тканям, а образующийся в них углекислый газ транспортируется к лёгким 3. Выделительная (экскреторная )— удаление из клеток организма конечных токсичных продуктов обмена веществ и транспорт их к органам выделения 4. Защитная – защита организма от кровопотери и чужеродных объектов внешней и внутренней среды – антигенов 5. Регуляторная – транспорт гормонов гуморальной регуляции внутренних органов и обмена веществ 6. Терморегуляция – распределение тепла т поддержание постоянной температуры тела 7. Гомеостатическая – поддержание постоянства внутренней среды организма 8. Водно-солевой баланс — элемент гомеостаза поддержания постоянной концентрации воды и минеральных солей в клетке и организме

· Все функции выполняются кровью только при её движении (кровообращении)

· Общее количество крови в организме человека равно 7% его веса (5 – 6 л у взрослого человека; около 3 л у подростков)

· Кровь, имеющаяся в организме, циркулирует по сосудам не вся. Большая её часть находится в кровяных депо: печень – 1 л, селезёнка – 800 мл, кожа — 500 мл, лёгкие – 500 мл (всего около 3 л); при кровопотере, физической работе, нервном возбуждении – часть депонированной крови рефлекторно выходит в кровеносные сосуды

· Кровь имеет слабощелочную реакцию (рН – 7,2 – 7,5) и сохраняется на постоянном уровне, несмотря на постоянное поступление в кровь кислых и щелочных продуктов обмена ( сдвиг рН на 0,3 – смертельно опасен

Состав крови — Состав крови устанавливается при отстаивании несворачивающейся (с добавлением лимоннокислого натрия) крови в пробирке

· При отстаивании крови она разделяется на три слоя: — верхний – плазма (желтоватый, полупрозрачный) – занимает 55% объёма крови нижний – форменные элементы (клетки крови: эритроциты, тромбоциты, лейкоциты) – занимают 45% объёма крови – эритроциты образуют тёмно-красный осадок , а лейкоциты и тромбоциты собираются в верхней части осадка в виде очень тонкого прозрачного слоя – средний слой

Плазма крови Химический состав Неорганические (минеральные) вещества Органические вещества — вода – 90% — белки – 8% глобулины, лизоцим, альбумины— минеральные соли (в виде ионов) – 0,9% фибриноген, интрерферон, фибриноген). — ионы: Na+, К+, Са2+, Мg2+, Сl_, НРО4-, Н2СО3- — жиры, углеводы (глюкоза – 0,12 %)

— газы: СО2, щёлочи, кислоты, металлы — аминокислоты, аммиак, мочевина, мочевая кислота . -гормоны, витамины, ферменты

-концентрация глюкозы (0,12%), минеральных солей (0,9%) и рН (7,2) в крови – самые строгие величины гомеостаза, не подлежащие значительным изменениям без опасности для жизни

· Суммарная концентрация минеральных солей, белков, глюкозы, мочевины и других веществ, растворённых в плазме, создаёт осмотическое давление. Явление осмосавозникает везде, где имеются два раствора различной концентрации, разделённые полупроницаемой мембраной, через которую легко проходит растворитель (вода), но не проходят молекулы растворённого вещества. В этих условиях растворитель (вода) движется (диффундирует) в сторону раствора с большей концентрацией растворённых веществ

· Благодаря осмотическому давлению происходит проникновение жидкости через клеточные оболочки, что обеспечивает обмен воды между кровью и тканями

· Постоянство осмотического давления очень важно для клеток, поэтому оно поддерживается на относительно постоянном уровне и является гомеостазной величиной

· Мембраны клеток, в том числе и клеток крови, тоже являются полупроницаемыми. Поэтому при перемещении эритроцитов в растворах с различной концентрацией солей, а следовательно, с разным осмотическим давлением в них происходят значительные изменения.

· Солевой раствор, имеющий осмотическое давление как в плазме крови, называют изотоническим, или физиологическим раствором (для человека он имеет концентрацию поваренной соли NaCl — 0,9%)

Физиологический раствор – раствор, имеющий качественный состав и концентрацию солей как плазме крови (используются для поддержания жизнедеятельности изолированных от тела органов, а также временный заменитель крови)

· Солевой раствор, осмотическое давление которого выше, чем в плазме крови, называют гипертоническим раствором; если осмотическое давление ниже, чем в плазме крови, то такой раствор называют гипотоническим

· При погружении эритроцитов в гипотонический раствор, по законам осмоса вода быстро проникает внутрь клеток. При этом эритроциты набухают, их оболочки разрываются и содержимое поступает в раствор (в дисцилированной воде с нулевым осмотическим давлением все клетки организма погибают мгновенно)

· При погружении эритроцитов в крепкий солёный раствор (гипертонический) вода будет интенсивно выходить из клеток. При этом эритроциты будут уменьшаться в размерах и погибать, в конце концов.

· Гибель эритроцитов в гипо- и гипертонических растворах называется осмотическим гемолизом

· Поддержание постоянства химического состава и осмотического давления плазмы крови осуществляется благодаря:

1. регуляции с помощью нервной (вегетативной: симпатической и парасимпатической) системы

2. регуляции с помощью гормонов (гуморальная регуляция)

3. поддержание постоянства кислотно-щелочного равновесия (рН+) осуществляется с помощью буферных систем плазмы (фосфатный, карбонатный буферные системы и др.)

Форменные элементы крови Эритроциты (красные кровяные клетки)

· Самые многочисленные клетки крови (1мм3 содержит 4 – 5 млн.; всего 25 триллионов)

· — по числу эритроцитов наблюдается половой диморфизм – у женщин их меньше

· — эритроцитоз – значительное увеличение числа эритроцитов (усиленное образование или выход из депо) — эритропения — значительное снижения числа эритроцитов- гемолиз — разрушение мембраны эритроцитов и выход гемоглобина (химический, физический и т. д.)

· Очень мелкие размером 7 — 8 мкм (помещаются в капиллярах диаметром в 2 мкм); суммарная длинна всех эритроцитов – 62 тыс. км

· Имеют красный цвет (цвет соединений железа гемоглобина), придают красный цвет крови; собираются в тёмно-красном осадке при отстаивании крови

· Форма клетки – двояковогнутый диск (такая форма увеличивает поверхность мембраны для диффузии дыхательных газов; общая площадь всех эритроцитов – 3800 м2)

· Эластичны, способны сильно изгибаться и двигаться в узких капиллярах, увеличивая контакт мембраны со стенкой капилляра, для повышения эффективность диффузии газов

· Не имеют ядра (молодые эритроциты имеют ядро — ретикулоциты), ДНК и многих органоидов (освобождается место для гемоглобина и уменьшается использование кислорода для собственных нужд)

· Не делятся

· Внутри локализуется ячеистая строма, заполненная красным дыхательным пигментом гемоглобином — Нb(молекула гемоглобина – сложный белок — глобин, содержащий 4 атома Fe2+ — гем, легко связывающиеся с 4 молекулами О2); в 5л крови содержится 750 г гемоглобина

· Живут 3 — 4 месяца (90 – 120 дней), старые неэластичные эритроциты постоянно погибают в печени и селезёнке (за 1сек погибает 15 млн. эритроцитов) при биологическом гемолизе (гемоглобин в печени превращается в желчные пигменты – билирубин и биливердин)

· Новые эритроциты образуются из стволовых клеток красного костного мозга (для нормального созревания эритроцитов необходимо, чтобы в костный мозг ежедневно поступал витамин В12; при его недостатке – злокачественное малокровие)

· При движении в капиллярах совершают вращательные движения вокруг своей оси (улучшение диффузии)

Функции эритроцитов (выполняются вне кровеносных сосудов)

1. Дыхательная – перенос 100% кислорода от лёгких к клеткам, тканям и органам и транспорт 20% СО2 от клеток к лёгким (80% СО2 переносится плазмой крови)

Источник